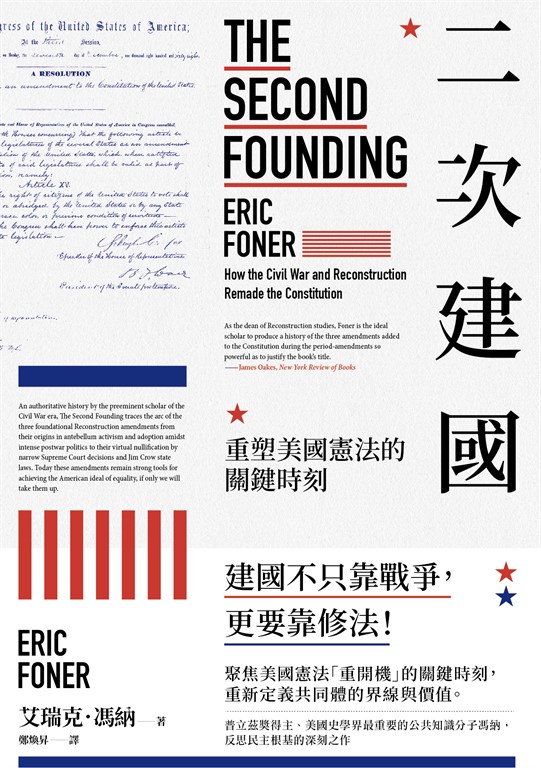

重塑美國憲法的關鍵時刻

建國不只靠戰爭,更要靠修法!

聚焦美國憲法「重開機」的關鍵時刻,重新定義共同體的界線與價值。

普立茲獎得主、美國史學界最重要的公共知識分子馮納,反思民主根基的深刻之作

「人皆生而自由平等」是美國最重要的立國價值,但問題是:誰才是有資格享受自由平等的人?

重新校準公民定義的,是美國於南北戰爭後通過的三條憲法修正案。本書作者馮納認為,它們不僅終結了奴隸制,更為真正的民主政治奠定法律基礎,重要性堪比美國的「第二次建國」。他透過生動的文字與豐富的史料,帶領讀者重回南北戰爭與其後重建時期的歷史現場,還原峰迴路轉的修憲過程與驚心動魄的各方角力。修憲之後,這些法案隨即遭到限制與扭曲,最高法院的保守判決與各州推行的種族歧視法律,削弱了它們本來充滿解放潛力的憲政承諾,直到《民權法案》通過才有所改善。

當人們的自由、平等與參政權利依舊在今日的政治環境面臨重重考驗,歷史便是最好的警醒與啟發。《二次建國》不只描繪普世價值被寫入憲法的精彩歷程,也讓我們看到這些條文的意義並非固定不變,而是必須憑藉後代不斷的努力與詮釋,才能發揮最大的價值。

第十三修正案:廢除奴隸制度(自由)

第十四修正案:定義美國公民,確立平等保護、程序正義原則(平等)

第十五修正案:投票權不得因種族、膚色而受剝奪(參政)

聚焦美國憲法「重開機」的關鍵時刻,重新定義共同體的界線與價值。

普立茲獎得主、美國史學界最重要的公共知識分子馮納,反思民主根基的深刻之作

「人皆生而自由平等」是美國最重要的立國價值,但問題是:誰才是有資格享受自由平等的人?

重新校準公民定義的,是美國於南北戰爭後通過的三條憲法修正案。本書作者馮納認為,它們不僅終結了奴隸制,更為真正的民主政治奠定法律基礎,重要性堪比美國的「第二次建國」。他透過生動的文字與豐富的史料,帶領讀者重回南北戰爭與其後重建時期的歷史現場,還原峰迴路轉的修憲過程與驚心動魄的各方角力。修憲之後,這些法案隨即遭到限制與扭曲,最高法院的保守判決與各州推行的種族歧視法律,削弱了它們本來充滿解放潛力的憲政承諾,直到《民權法案》通過才有所改善。

當人們的自由、平等與參政權利依舊在今日的政治環境面臨重重考驗,歷史便是最好的警醒與啟發。《二次建國》不只描繪普世價值被寫入憲法的精彩歷程,也讓我們看到這些條文的意義並非固定不變,而是必須憑藉後代不斷的努力與詮釋,才能發揮最大的價值。

第十三修正案:廢除奴隸制度(自由)

第十四修正案:定義美國公民,確立平等保護、程序正義原則(平等)

第十五修正案:投票權不得因種族、膚色而受剝奪(參政)

推薦序 劉珞亦(法律白話文運動社群總監)

導讀 盧令北(東吳大學歷史學系副教授兼系主任)

重建修正案條文內容

前言

引言 二次建國的起源

第一章 自由的定義?美國憲法第十三修正案

第二章 朝平等邁進:美國憲法第十四修正案

第三章 投票的權利:美國憲法第十五修正案

第四章 正義與法理學

結語

致謝

圖片

關於作者

註釋asnd 推薦序 劉珞亦(法律白話文運動社群總監)

導讀 盧令北(東吳大學歷史學系副教授兼系主任)

重建修正案條文內容

前言

引言 二次建國的起源

第一章 自由的定義?美國憲法第十三修正案

第二章 朝平等邁進:美國憲法第十四修正案

第三章 投票的權利:美國憲法第十五修正案

第四章 正義與法理學

結語

致謝

圖片

關於作者

註釋askw 推薦序 劉珞亦(法律白話文運動社群總監)

導讀 盧令北(東吳大學歷史學系副教授兼系主任)

重建修正案條文內容

前言

引言 二次建國的起源

第一章 自由的定義?美國憲法第十三修正案

第二章 朝平等邁進:美國憲法第十四修正案

第三章 投票的權利:美國憲法第十五修正案

第四章 正義與法理學

結語

致謝

圖片

關於作者

註釋

導讀 盧令北(東吳大學歷史學系副教授兼系主任)

重建修正案條文內容

前言

引言 二次建國的起源

第一章 自由的定義?美國憲法第十三修正案

第二章 朝平等邁進:美國憲法第十四修正案

第三章 投票的權利:美國憲法第十五修正案

第四章 正義與法理學

結語

致謝

圖片

關於作者

註釋asnd 推薦序 劉珞亦(法律白話文運動社群總監)

導讀 盧令北(東吳大學歷史學系副教授兼系主任)

重建修正案條文內容

前言

引言 二次建國的起源

第一章 自由的定義?美國憲法第十三修正案

第二章 朝平等邁進:美國憲法第十四修正案

第三章 投票的權利:美國憲法第十五修正案

第四章 正義與法理學

結語

致謝

圖片

關於作者

註釋askw 推薦序 劉珞亦(法律白話文運動社群總監)

導讀 盧令北(東吳大學歷史學系副教授兼系主任)

重建修正案條文內容

前言

引言 二次建國的起源

第一章 自由的定義?美國憲法第十三修正案

第二章 朝平等邁進:美國憲法第十四修正案

第三章 投票的權利:美國憲法第十五修正案

第四章 正義與法理學

結語

致謝

圖片

關於作者

註釋

艾瑞克.馮納(Eric Foner)

美國哥倫比亞大學歷史學系名譽教授,曾任美國歷史學會主席。投入美國南北戰爭與重建時期史、非裔美國人史研究超過半個世紀,是當代美國最有影響力的歷史學家與公共知識分子之一。

馮納以《重建:美國未竟的革命,1863-1877》與《烈火的考驗:亞伯拉罕.林肯與美國奴隸制》兩度獲得美國史學界最高榮譽班克羅夫特獎,後者更得到普立茲獎與林肯獎的殊榮。其他代表著作包括:《除了自由一無所有:奴隸解放及其遺產》、《美國自由的故事》、《誰擁有歷史:在變化的世界中重新思考過去》與《通往自由的道路:地下鐵路的隱密歷史》等書。

美國哥倫比亞大學歷史學系名譽教授,曾任美國歷史學會主席。投入美國南北戰爭與重建時期史、非裔美國人史研究超過半個世紀,是當代美國最有影響力的歷史學家與公共知識分子之一。

馮納以《重建:美國未竟的革命,1863-1877》與《烈火的考驗:亞伯拉罕.林肯與美國奴隸制》兩度獲得美國史學界最高榮譽班克羅夫特獎,後者更得到普立茲獎與林肯獎的殊榮。其他代表著作包括:《除了自由一無所有:奴隸解放及其遺產》、《美國自由的故事》、《誰擁有歷史:在變化的世界中重新思考過去》與《通往自由的道路:地下鐵路的隱密歷史》等書。

Details

Review

0 ratings

1 stars

0%

2 stars

0%

3 stars

0%

4 stars

0%

5 stars

0%

Write a review

Product review was disabled