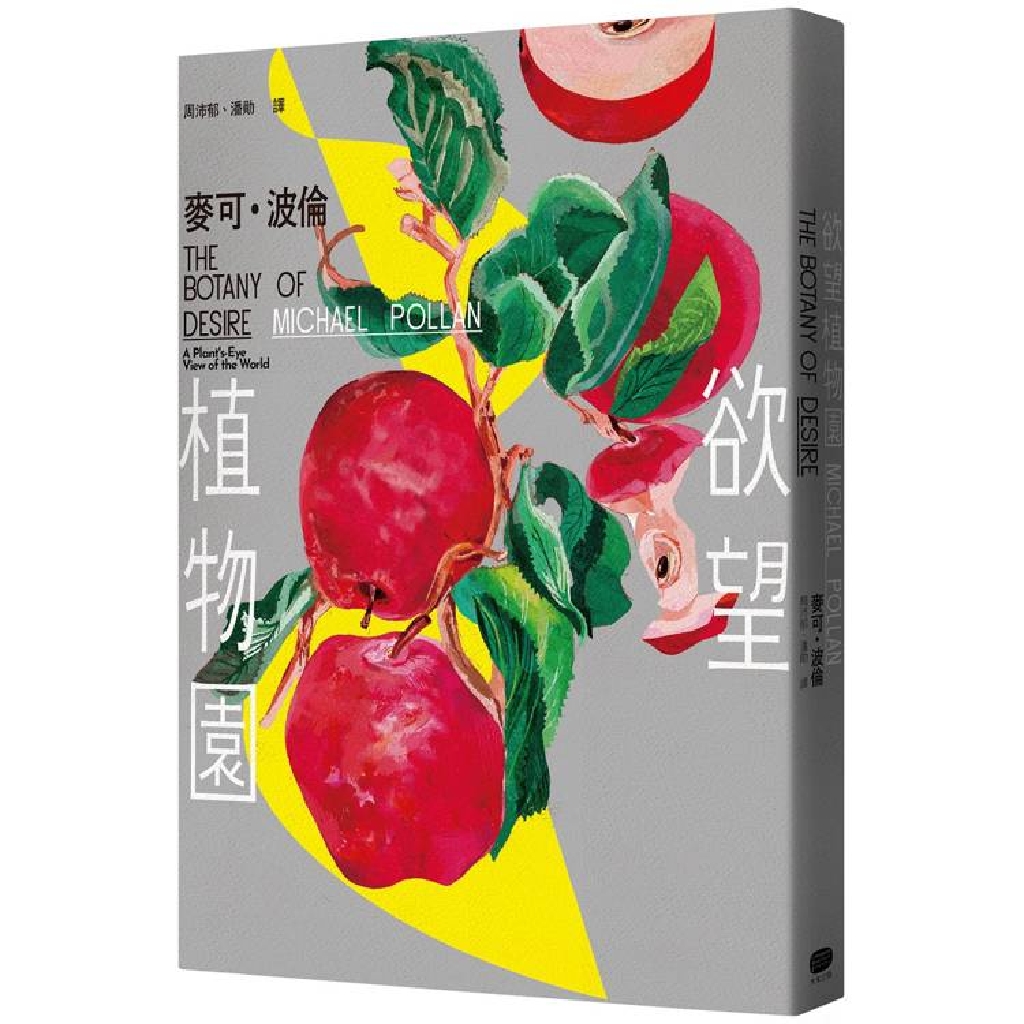

人類與植物,數百萬年來一起跳了場「永恆的探戈」

若我們不再從人類視角,而改由植物視角來看待此一關係,會有怎樣的世界觀?

當你在超市購買馬鈴薯,或是走進花園欣賞亮麗的鬱金香時,有沒有想過,或許真正「作主」的其實不是你?

《欲望植物園》開展的探險,就是起自這樣一個顛覆性的自問:人類在花園裡的角色,跟蜜蜂有什麼本質上的不同?層層思索與探究找到的答案,竟挑戰了文藝復興以來「以人為欲望主體」的傳統:人擇固然影響了植物,但植物也巧妙地利用我們的欲望,讓人類幫自己傳播基因、繁衍擴張,並於最終重塑了人類的文化與環境。

人類和植物之間的共生關係既深刻又複雜……人和植物,其實是基於欲望,互相重塑。這種互動關係,有時互相迎合,有時互相毀滅。雙方在古希臘神話中兩位神祇所代表的力量下反覆拉扯與平衡:阿波羅象徵秩序、形式、控制與單一性,體現在整齊的造景花園與標準化的農產品中;戴奧尼索斯則代表野性、混亂、可變性與迷醉,而讓生物得以突破環境威脅的突變,正是其中最大的價值。這兩股力量看似對立,但若少了其中一方,豐美無匹的生命宇宙便無以為繼。而有四種植物,體現了四種欲望,正昭示了這個複雜的關係──

【欲望:甜 植物:蘋果】

人類對甘甜與生存的原始欲望,促成了蘋果的馴化與傳播。美國拓荒史上的奇人「強尼蘋果籽」帶著一船船蘋果種籽深入原野,透過種子繁殖的育苗法,無意中進行了一場巨大的演化實驗,大幅度增加蘋果的基因多樣性。那股活力與清教徒移民的自我認同貼合,使得蘋果不再只是水果,更是寓言。然而,現代蘋果產業追求一致性和簡單的甜味,縮減了蘋果的生命多樣性,也讓蘋果樹更容易受到病蟲害威脅。失去多樣性,就是在縮減生命本身。

【欲望:美 植物:鬱金香】

人類對美的欲望超越了生物適應性,成為推動鬱金香演化的主要力量。花朵原本是為了吸引動物授粉而演化的媒介,但在人類的介入下,意義和形態不斷重塑。十七世紀的荷蘭「鬱金香狂熱」這場由花朵引發的非理性金融投機狂潮,正是人類欲望失控的經典案例。最令人稱奇的是,許多美麗的鬱金香花瓣圖案,其實是病毒感染所致。從歷史事件和生物角度,鬱金香都成了疾病反而創造出奇特之美的悖論。

【欲望:迷醉 植物:大麻】

人類對改變意識狀態的追求,可能源自對知識和靈性體驗的深層渴望。從腦神經科學的角度來理解,大麻的作用機制或許就像《美麗新世界》作者赫胥黎所說的「意識減壓閥」,暫時關閉短期記憶,讓人們能夠更深刻、更細緻地體驗當下。事實上,人類並非唯一使用精神活性誤植去影響腦部作用的動物,若改變意識在自然界並非禁忌,在人類社會中卻面臨嚴格的管制和汙名化,此現象正反映出人類對大麻和精神活性物質所代表的戴奧尼索斯式野性力量感到強烈的焦慮與不安。

【欲望:控制 植物:馬鈴薯】

人類對自然界的控制欲望,是成也蕭何、敗也蕭何。以馬鈴薯種植為代表的工業化農業,核心驅動力就是人類對自然的控制。因此一欲望,馬鈴薯走下安地斯山脈來到世界各處,養活了土地原本無法承受的人口數目,但也是同樣的欲望,讓單作栽培引發了愛爾蘭慘絕人寰的馬鈴薯饑荒。孟山都的基因工程技術,讓人類的控制欲望透過馬鈴薯捲土重來,從精緻美饌、驚人產量和農藥減量的福祉,到害蟲抗性、基因污染、資本宰制等災禍……我們如何取捨,其實反映了人類有多執著於「阿波羅式」的秩序與統一。

透過這四種植物的故事,我們得以從植物視角重新審視人類在生態系統中的真正位置,並看見自身欲望如何形塑了周遭的自然世界。麥可.波倫以其獨特的個人化與體驗式敘事風格,從自家花園的觀察和親身實驗出發,引導讀者進入一場充滿好奇的探究之旅。他巧妙地將歷史、神話、生物學、經濟學、社會學與文化研究等多領域知識融會貫通,使得本書不僅是一部科普著作,更是一場關於人類本質、文化歷史與人與自然深層關係的深刻探索,進一步激發了許多後續作家的靈感,邀請他們在各自作品中繼續探討人類與自然之間微妙而複雜的關係,使得《欲望植物園》成為一部跨越時間與空間的重要著作。

若我們不再從人類視角,而改由植物視角來看待此一關係,會有怎樣的世界觀?

當你在超市購買馬鈴薯,或是走進花園欣賞亮麗的鬱金香時,有沒有想過,或許真正「作主」的其實不是你?

《欲望植物園》開展的探險,就是起自這樣一個顛覆性的自問:人類在花園裡的角色,跟蜜蜂有什麼本質上的不同?層層思索與探究找到的答案,竟挑戰了文藝復興以來「以人為欲望主體」的傳統:人擇固然影響了植物,但植物也巧妙地利用我們的欲望,讓人類幫自己傳播基因、繁衍擴張,並於最終重塑了人類的文化與環境。

人類和植物之間的共生關係既深刻又複雜……人和植物,其實是基於欲望,互相重塑。這種互動關係,有時互相迎合,有時互相毀滅。雙方在古希臘神話中兩位神祇所代表的力量下反覆拉扯與平衡:阿波羅象徵秩序、形式、控制與單一性,體現在整齊的造景花園與標準化的農產品中;戴奧尼索斯則代表野性、混亂、可變性與迷醉,而讓生物得以突破環境威脅的突變,正是其中最大的價值。這兩股力量看似對立,但若少了其中一方,豐美無匹的生命宇宙便無以為繼。而有四種植物,體現了四種欲望,正昭示了這個複雜的關係──

【欲望:甜 植物:蘋果】

人類對甘甜與生存的原始欲望,促成了蘋果的馴化與傳播。美國拓荒史上的奇人「強尼蘋果籽」帶著一船船蘋果種籽深入原野,透過種子繁殖的育苗法,無意中進行了一場巨大的演化實驗,大幅度增加蘋果的基因多樣性。那股活力與清教徒移民的自我認同貼合,使得蘋果不再只是水果,更是寓言。然而,現代蘋果產業追求一致性和簡單的甜味,縮減了蘋果的生命多樣性,也讓蘋果樹更容易受到病蟲害威脅。失去多樣性,就是在縮減生命本身。

【欲望:美 植物:鬱金香】

人類對美的欲望超越了生物適應性,成為推動鬱金香演化的主要力量。花朵原本是為了吸引動物授粉而演化的媒介,但在人類的介入下,意義和形態不斷重塑。十七世紀的荷蘭「鬱金香狂熱」這場由花朵引發的非理性金融投機狂潮,正是人類欲望失控的經典案例。最令人稱奇的是,許多美麗的鬱金香花瓣圖案,其實是病毒感染所致。從歷史事件和生物角度,鬱金香都成了疾病反而創造出奇特之美的悖論。

【欲望:迷醉 植物:大麻】

人類對改變意識狀態的追求,可能源自對知識和靈性體驗的深層渴望。從腦神經科學的角度來理解,大麻的作用機制或許就像《美麗新世界》作者赫胥黎所說的「意識減壓閥」,暫時關閉短期記憶,讓人們能夠更深刻、更細緻地體驗當下。事實上,人類並非唯一使用精神活性誤植去影響腦部作用的動物,若改變意識在自然界並非禁忌,在人類社會中卻面臨嚴格的管制和汙名化,此現象正反映出人類對大麻和精神活性物質所代表的戴奧尼索斯式野性力量感到強烈的焦慮與不安。

【欲望:控制 植物:馬鈴薯】

人類對自然界的控制欲望,是成也蕭何、敗也蕭何。以馬鈴薯種植為代表的工業化農業,核心驅動力就是人類對自然的控制。因此一欲望,馬鈴薯走下安地斯山脈來到世界各處,養活了土地原本無法承受的人口數目,但也是同樣的欲望,讓單作栽培引發了愛爾蘭慘絕人寰的馬鈴薯饑荒。孟山都的基因工程技術,讓人類的控制欲望透過馬鈴薯捲土重來,從精緻美饌、驚人產量和農藥減量的福祉,到害蟲抗性、基因污染、資本宰制等災禍……我們如何取捨,其實反映了人類有多執著於「阿波羅式」的秩序與統一。

透過這四種植物的故事,我們得以從植物視角重新審視人類在生態系統中的真正位置,並看見自身欲望如何形塑了周遭的自然世界。麥可.波倫以其獨特的個人化與體驗式敘事風格,從自家花園的觀察和親身實驗出發,引導讀者進入一場充滿好奇的探究之旅。他巧妙地將歷史、神話、生物學、經濟學、社會學與文化研究等多領域知識融會貫通,使得本書不僅是一部科普著作,更是一場關於人類本質、文化歷史與人與自然深層關係的深刻探索,進一步激發了許多後續作家的靈感,邀請他們在各自作品中繼續探討人類與自然之間微妙而複雜的關係,使得《欲望植物園》成為一部跨越時間與空間的重要著作。

前言

第一章 欲望:甜 植物:蘋果

第二章 欲望:美 植物:鬱金香

第三章 欲望:迷醉 植物:大麻

第四章 欲望:控制 植物:馬鈴薯

尾聲asnd 前言

第一章 欲望:甜 植物:蘋果

第二章 欲望:美 植物:鬱金香

第三章 欲望:迷醉 植物:大麻

第四章 欲望:控制 植物:馬鈴薯

尾聲askw 前言

第一章 欲望:甜 植物:蘋果

第二章 欲望:美 植物:鬱金香

第三章 欲望:迷醉 植物:大麻

第四章 欲望:控制 植物:馬鈴薯

尾聲

第一章 欲望:甜 植物:蘋果

第二章 欲望:美 植物:鬱金香

第三章 欲望:迷醉 植物:大麻

第四章 欲望:控制 植物:馬鈴薯

尾聲asnd 前言

第一章 欲望:甜 植物:蘋果

第二章 欲望:美 植物:鬱金香

第三章 欲望:迷醉 植物:大麻

第四章 欲望:控制 植物:馬鈴薯

尾聲askw 前言

第一章 欲望:甜 植物:蘋果

第二章 欲望:美 植物:鬱金香

第三章 欲望:迷醉 植物:大麻

第四章 欲望:控制 植物:馬鈴薯

尾聲

麥可.波倫Michael Pollan

美國重量級科普作家,三十多年來持續撰寫書籍與文章,探討人類世界與自然世界的各種交會,例如餐盤、花園與農場,以及心靈。

迄今他已寫作的八本書屢獲盛讚,六本曾登上《紐約時報》暢銷書排行榜;其中三本更是甫出版立即登上《紐約時報》暢銷榜第一名。多次榮獲《紐約時報》、《華盛頓郵報》等各大媒體評選年度好書,也曾獲頒飲食寫作的殿堂級獎項「詹姆斯.比爾德獎」,代表作《欲望植物園》、《烹》、《雜食者的兩難》、《改變你的心智》均曾改編為紀錄片。

目前於哈佛大學教授非虛構寫作,也在加州大學柏克萊分校傳授新聞學。因開設創新課程、實驗性專題及計畫而成為Knight Professor。2020 年與Dacher Keltner等人共同創立「柏克萊啟靈藥物科學研究中心」(UC Berkeley Center for the Science of Psychedelics),該中心研究精神活性物質對認知、感知與情緒的影響及其生物基礎。

波倫長期關注食物議題,企圖在工業社會與田園自然中尋求協調。他在代表作《雜食者的兩難》中實地走訪玉米田、工廠牧場、有機農莊與食品加工廠,追索現代飲食如何成為人類疾病的來源。在《烹》中一探烹飪如何為人類溝通往來,將自然物質轉化為滋養,為人類文明提供根基。

2009 年波倫獲《新聞週刊》評選為十大「新思想領袖」之一,《時代雜誌》於2010年將波倫列為全球百大影響人物,更於2013年評選他為「食物之神」,以表彰他對飲食文化的卓越貢獻。《華盛頓郵報》盛讚他的寫作:「或許只有麥可.波倫能夠調合如此多種飲食運動、哲學與研究文獻,轉化成這般意義明晰且發人深省的訊息,旁徵博引又綱舉目張。」

融合了科學文獻、人文思索、親身體驗,並以清晰的筆法寫作,是他的一貫特色,無論主題是飲食書寫、藥物科學史或意識科學,此一基調仍未改變。

美國重量級科普作家,三十多年來持續撰寫書籍與文章,探討人類世界與自然世界的各種交會,例如餐盤、花園與農場,以及心靈。

迄今他已寫作的八本書屢獲盛讚,六本曾登上《紐約時報》暢銷書排行榜;其中三本更是甫出版立即登上《紐約時報》暢銷榜第一名。多次榮獲《紐約時報》、《華盛頓郵報》等各大媒體評選年度好書,也曾獲頒飲食寫作的殿堂級獎項「詹姆斯.比爾德獎」,代表作《欲望植物園》、《烹》、《雜食者的兩難》、《改變你的心智》均曾改編為紀錄片。

目前於哈佛大學教授非虛構寫作,也在加州大學柏克萊分校傳授新聞學。因開設創新課程、實驗性專題及計畫而成為Knight Professor。2020 年與Dacher Keltner等人共同創立「柏克萊啟靈藥物科學研究中心」(UC Berkeley Center for the Science of Psychedelics),該中心研究精神活性物質對認知、感知與情緒的影響及其生物基礎。

波倫長期關注食物議題,企圖在工業社會與田園自然中尋求協調。他在代表作《雜食者的兩難》中實地走訪玉米田、工廠牧場、有機農莊與食品加工廠,追索現代飲食如何成為人類疾病的來源。在《烹》中一探烹飪如何為人類溝通往來,將自然物質轉化為滋養,為人類文明提供根基。

2009 年波倫獲《新聞週刊》評選為十大「新思想領袖」之一,《時代雜誌》於2010年將波倫列為全球百大影響人物,更於2013年評選他為「食物之神」,以表彰他對飲食文化的卓越貢獻。《華盛頓郵報》盛讚他的寫作:「或許只有麥可.波倫能夠調合如此多種飲食運動、哲學與研究文獻,轉化成這般意義明晰且發人深省的訊息,旁徵博引又綱舉目張。」

融合了科學文獻、人文思索、親身體驗,並以清晰的筆法寫作,是他的一貫特色,無論主題是飲食書寫、藥物科學史或意識科學,此一基調仍未改變。

Details

Review

0 ratings

1 stars

0%

2 stars

0%

3 stars

0%

4 stars

0%

5 stars

0%

Write a review

Product review was disabled