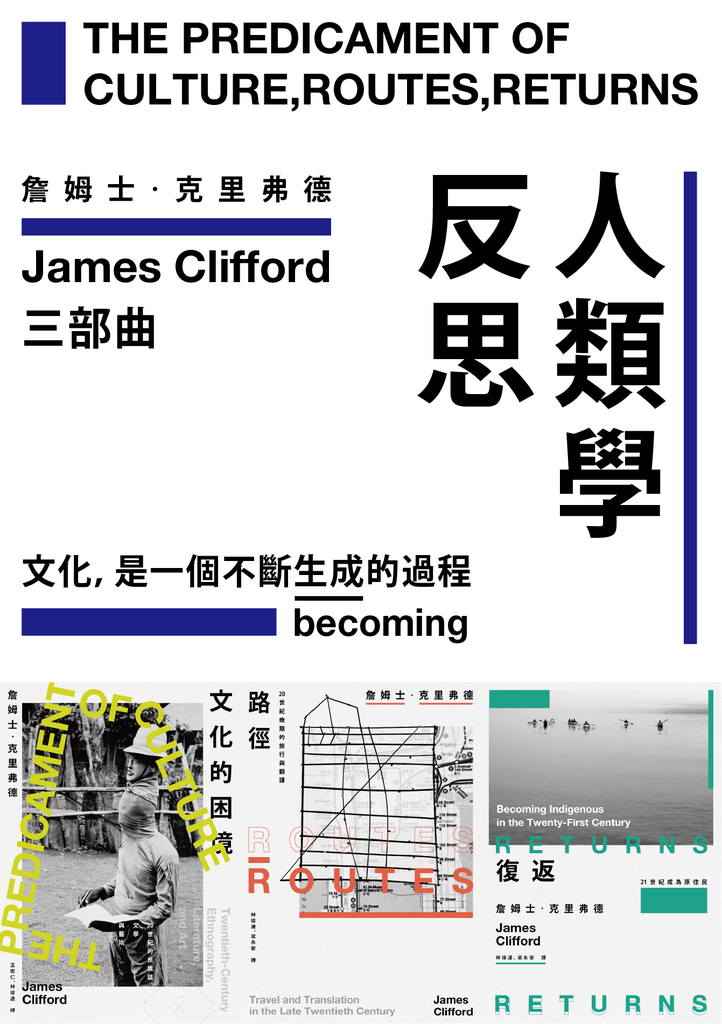

文化的困境、路徑、復返

Combo includes

Choose products 0

文化,是一個不斷生成(becoming)的過程

James Clifford 人類學反思三部曲

今日的人類學作為一門精通特殊、差異、異質的學問,該如何展現這項有別於其他學科的專業,以維護這個複雜社會不至於傾向單一的見解?田野調查是否淪為資料搜集的管道或封閉場域?人類學家是否有能力保持對流動的異質性與混雜本眞性的現實感?

人類學反思三部曲是一系列持續的反思,以及對時代變遷的回應。《文化的困境》質疑:即便民族誌經由一連串密集式經驗與對話得以詮釋他者文化,這種研究經驗究竟如何轉化成權威的寫作經驗?

這種往返於人類學田野工作和民族誌書寫的異文化認識與策略,《路徑》逐漸以「移轉」指稱之。《路徑》關注於移轉中所銜接的人類差異性,關切在愈來愈連結但非同質的世界中,糾纏的文化經驗、結構與可能性。

《復返》試圖描述這個銜接性的多中心總體,藉以彰顯一種多元的時代精神,提出對本眞性的懷疑,從而呈現一種小寫複數形式的歷史觀「諸多歷史」(histories)作為貫穿整個三部曲的核心思想——在《文化的困境》裡反駁文化「非存即亡」的有機論述;在《路徑》裡闡述羅斯堡的諸多過往;在《復返》裡賦予「偶然性銜接」的歷史辯證,以尋找一個複雜、協商、歷史偶然的眞實。

【文化的困境】

1977年秋天,美國波士頓聯邦法庭,一群住在梅斯皮「鱈魚角的印第安城鎮」的萬帕諾格(Wampanoag)印第安人後裔,為了拾回祖先失去的土地,被要求在法庭上證明他們的族群身分。這群在現代被標記為麻州公民的美國原住民,被要求證明他們的部落自17世紀起便已存在,並持續生活在這塊土地上。然而,這群印第安人的生活早已與普利茅斯港上岸的英國清教徒、麻州說著當地方言的居民,甚至其他美國原住民混合,產生極大的改變。

20世紀這群站在法庭上的原住民,是否仍是17世紀同樣的印第安人?或者我們該問的是,當涉及權利/力時,究竟該如何表達、或是突顯所謂的族群特徵?

1930年代,在倫敦政經學院人類學系系主任馬凌諾斯基的主導下,建制了這門學科自身知識體系的實踐方式。自此之後,所有人類學研究者都被要求經過「田野工作」這種儀式般洗禮方能獲得專業上的肯認:人類學家抱持文化相對主義立場「置身田野現場」,從而獲得「在地者觀點」的發言人身分,闡述一個深信未受其他文明汙染的部落本眞性以及後續的「拯救」任務。

然而,這種研究方式也同時反映了這門學科始終存在的憂慮:面對科學有效性指標的擔憂,以及它與殖民主義的糾葛在倫理道德上的芥蒂。

誰擁有替一個族群發聲的權力?

什麼是一個文化的「本真性」?

【路徑】

人人都在移動,幾世紀以來皆是如此。探險、朝聖、移工或移民、觀光,以及旅行;人類移動並遭逢是一個存在已久且複雜的過程。所謂的「文化」與「邊界」並非先於接觸而存在,是透過接觸才得以維持。

聚焦必然會有所排除。當人們傾向用「共同生活」的概念,來強調文化中的價值、社會階層與歷史,是否將忽略──甚至壓抑──許多不純粹的、難以或尚未梳理的集體創造與求生過程?所謂的「在地」是從誰的觀點來看?如何在政治上闡明和挑戰重大差異?定義與捍衛一個家園需要的是什麼?

是誰決定一個社群要在哪裡、何時,劃出一條區分你我的界線?

我們是否能將「移動」視為文化的構成要素,將族群視為一種互動而開放的「形成過程」?

《路徑》延續克里弗德在《文化的困境》中的討論,持續論證其對「文化」概念的主張,「無論如何,在受到族群絕對論撕裂的當代世界,對身分一致性的聲稱是無可避免的。文化看來是禍福參半的事物。我企圖鬆動對文化的常識性看法,聚焦在民族誌再現(ethnographic representation)的過程。我用來撬開文化觀念的槓桿是關於『書寫』(writing)與『拼貼』(collage)的延伸概念,前者被視為互動性、開放性和過程性的,而後者則是要為異質性提供空間,不僅是為美學並置,更是為歷史並置和政治並置提供空間。」

【復返】

1911年,「野人」伊許(Ishi)出現在加州一個屯墾者的城鎮,他是族群中唯一的倖存者,被視為「美國最後一位野生印第安人」。人類學家克魯伯為他取了伊許這個名字,將他安置在博物館工作和生活,為參觀者示範雅希人造箭和造弓的技藝。面對舊金山這個現代世界,這位雅希人的態度是好奇與保留參半。至於他感受過哪些恐懼,主要都藏在心裡。1961年,《兩個世界裡的伊許》出版並成為暢銷書,時值二戰後去殖民化的討論及60年代印第安人復振運動,伊許再度成為焦點。1990年代晚期,伊許又登上了報端,這次則是因為加州印第安人要求返還伊許遺骨和遷葬,過程中也重新掀開一段屯墾殖民的暴力史。

伊許一度被視為加州原住民消失的象徵,如今卻代表了他們的存續。

長久以來,部落社會或原住民社會被認為注定會在西方文化和經濟發展的暴力進逼下消失。許多人一度認定這個歷史任務將會由(悲劇性的)「種族屠殺」和(不可避免的)「涵化」完成。但到了20世紀末,顯然有些不同的事正在發生。許多原住民確實被殺害、許多語言確實消失、許多社會確實瓦解。然而,仍有為數不少的原住民堅持了下來,適應並重新組合橫遭破壞的生活方式的殘餘。他們選擇性地回溯到深深植根的適應性傳統,在複雜的後現代中創造新的道路。

文化是一個不斷生成(becoming)的過程

從來就沒有一個觀點可以完整講述所有的故事

我們永遠只能局部觸及他人經驗,「傾聽諸歷史」永遠比「如實講述歷史」更為重要

James Clifford 人類學反思三部曲

今日的人類學作為一門精通特殊、差異、異質的學問,該如何展現這項有別於其他學科的專業,以維護這個複雜社會不至於傾向單一的見解?田野調查是否淪為資料搜集的管道或封閉場域?人類學家是否有能力保持對流動的異質性與混雜本眞性的現實感?

人類學反思三部曲是一系列持續的反思,以及對時代變遷的回應。《文化的困境》質疑:即便民族誌經由一連串密集式經驗與對話得以詮釋他者文化,這種研究經驗究竟如何轉化成權威的寫作經驗?

這種往返於人類學田野工作和民族誌書寫的異文化認識與策略,《路徑》逐漸以「移轉」指稱之。《路徑》關注於移轉中所銜接的人類差異性,關切在愈來愈連結但非同質的世界中,糾纏的文化經驗、結構與可能性。

《復返》試圖描述這個銜接性的多中心總體,藉以彰顯一種多元的時代精神,提出對本眞性的懷疑,從而呈現一種小寫複數形式的歷史觀「諸多歷史」(histories)作為貫穿整個三部曲的核心思想——在《文化的困境》裡反駁文化「非存即亡」的有機論述;在《路徑》裡闡述羅斯堡的諸多過往;在《復返》裡賦予「偶然性銜接」的歷史辯證,以尋找一個複雜、協商、歷史偶然的眞實。

【文化的困境】

1977年秋天,美國波士頓聯邦法庭,一群住在梅斯皮「鱈魚角的印第安城鎮」的萬帕諾格(Wampanoag)印第安人後裔,為了拾回祖先失去的土地,被要求在法庭上證明他們的族群身分。這群在現代被標記為麻州公民的美國原住民,被要求證明他們的部落自17世紀起便已存在,並持續生活在這塊土地上。然而,這群印第安人的生活早已與普利茅斯港上岸的英國清教徒、麻州說著當地方言的居民,甚至其他美國原住民混合,產生極大的改變。

20世紀這群站在法庭上的原住民,是否仍是17世紀同樣的印第安人?或者我們該問的是,當涉及權利/力時,究竟該如何表達、或是突顯所謂的族群特徵?

1930年代,在倫敦政經學院人類學系系主任馬凌諾斯基的主導下,建制了這門學科自身知識體系的實踐方式。自此之後,所有人類學研究者都被要求經過「田野工作」這種儀式般洗禮方能獲得專業上的肯認:人類學家抱持文化相對主義立場「置身田野現場」,從而獲得「在地者觀點」的發言人身分,闡述一個深信未受其他文明汙染的部落本眞性以及後續的「拯救」任務。

然而,這種研究方式也同時反映了這門學科始終存在的憂慮:面對科學有效性指標的擔憂,以及它與殖民主義的糾葛在倫理道德上的芥蒂。

誰擁有替一個族群發聲的權力?

什麼是一個文化的「本真性」?

【路徑】

人人都在移動,幾世紀以來皆是如此。探險、朝聖、移工或移民、觀光,以及旅行;人類移動並遭逢是一個存在已久且複雜的過程。所謂的「文化」與「邊界」並非先於接觸而存在,是透過接觸才得以維持。

聚焦必然會有所排除。當人們傾向用「共同生活」的概念,來強調文化中的價值、社會階層與歷史,是否將忽略──甚至壓抑──許多不純粹的、難以或尚未梳理的集體創造與求生過程?所謂的「在地」是從誰的觀點來看?如何在政治上闡明和挑戰重大差異?定義與捍衛一個家園需要的是什麼?

是誰決定一個社群要在哪裡、何時,劃出一條區分你我的界線?

我們是否能將「移動」視為文化的構成要素,將族群視為一種互動而開放的「形成過程」?

《路徑》延續克里弗德在《文化的困境》中的討論,持續論證其對「文化」概念的主張,「無論如何,在受到族群絕對論撕裂的當代世界,對身分一致性的聲稱是無可避免的。文化看來是禍福參半的事物。我企圖鬆動對文化的常識性看法,聚焦在民族誌再現(ethnographic representation)的過程。我用來撬開文化觀念的槓桿是關於『書寫』(writing)與『拼貼』(collage)的延伸概念,前者被視為互動性、開放性和過程性的,而後者則是要為異質性提供空間,不僅是為美學並置,更是為歷史並置和政治並置提供空間。」

【復返】

1911年,「野人」伊許(Ishi)出現在加州一個屯墾者的城鎮,他是族群中唯一的倖存者,被視為「美國最後一位野生印第安人」。人類學家克魯伯為他取了伊許這個名字,將他安置在博物館工作和生活,為參觀者示範雅希人造箭和造弓的技藝。面對舊金山這個現代世界,這位雅希人的態度是好奇與保留參半。至於他感受過哪些恐懼,主要都藏在心裡。1961年,《兩個世界裡的伊許》出版並成為暢銷書,時值二戰後去殖民化的討論及60年代印第安人復振運動,伊許再度成為焦點。1990年代晚期,伊許又登上了報端,這次則是因為加州印第安人要求返還伊許遺骨和遷葬,過程中也重新掀開一段屯墾殖民的暴力史。

伊許一度被視為加州原住民消失的象徵,如今卻代表了他們的存續。

長久以來,部落社會或原住民社會被認為注定會在西方文化和經濟發展的暴力進逼下消失。許多人一度認定這個歷史任務將會由(悲劇性的)「種族屠殺」和(不可避免的)「涵化」完成。但到了20世紀末,顯然有些不同的事正在發生。許多原住民確實被殺害、許多語言確實消失、許多社會確實瓦解。然而,仍有為數不少的原住民堅持了下來,適應並重新組合橫遭破壞的生活方式的殘餘。他們選擇性地回溯到深深植根的適應性傳統,在複雜的後現代中創造新的道路。

文化是一個不斷生成(becoming)的過程

從來就沒有一個觀點可以完整講述所有的故事

我們永遠只能局部觸及他人經驗,「傾聽諸歷史」永遠比「如實講述歷史」更為重要

Details

Review

0 ratings

1 stars

0%

2 stars

0%

3 stars

0%

4 stars

0%

5 stars

0%

Write a review

Eligible to write reviews after purchasing products or add to Library