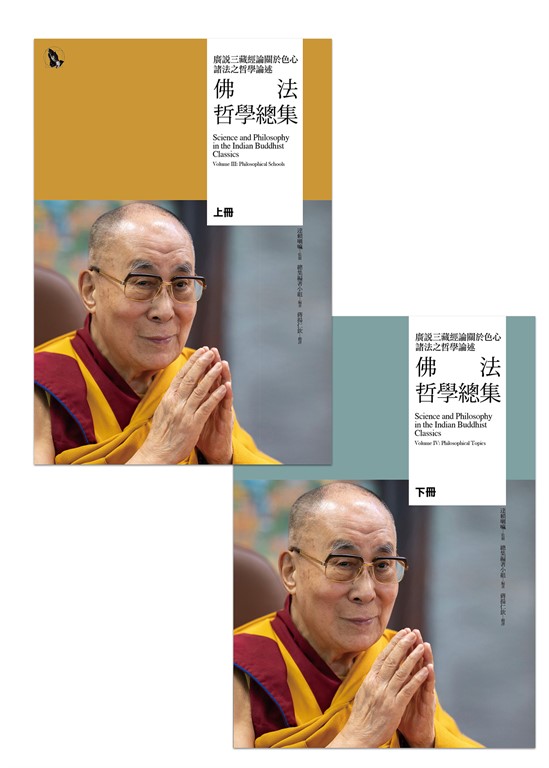

震古鑠今之佛教經論總集,完整詮釋佛法中的宗義論述

諸佛世尊以一大事因緣而出現於世,廣說世間出世間法,開顯人生之真實相。佛滅後,諸弟子結集教法而成立三藏十二部,供世人永久傳誦保存。其後更有龍樹、提婆、無著、世親諸論師開枝散葉,敷演成浩瀚如海之佛法體系。

佛教經論博大精深,其內容可以分為:科學的論述、宗義的論述、修法的論述三者。第十四世達賴喇嘛尊者於二○一○年指示諸格西學者組成編著小組,總集佛法中之科學和宗義之論述,成立「佛法科學與哲學總集」系列叢書。叢書內容皆出自佛陀親言的經典以及那爛陀學者們的論著,經七十多位格西從浩瀚經論中挑選出與佛法科學及佛法宗義相關的內容,交由編著小組編纂而成,並且由尊者指示內容大綱之規畫及具體內容。

《佛法哲學總集》根據所有源於藏譯甘珠爾與丹珠爾,以及眾多外道典籍的某些哲學要義,編著而成,分為上下二冊,上冊略說某些內外道的哲學觀點;下冊說明各派宗義的典籍是如何依理建立二諦論述,且由勝義諦的觀點而延伸至針對我及無我的觀察,尤其是唯識及中觀的見解,以及能知之量的學說加以闡釋,且對由其延伸的聲義觀察等重要的哲學觀,另做說明。

諸佛世尊以一大事因緣而出現於世,廣說世間出世間法,開顯人生之真實相。佛滅後,諸弟子結集教法而成立三藏十二部,供世人永久傳誦保存。其後更有龍樹、提婆、無著、世親諸論師開枝散葉,敷演成浩瀚如海之佛法體系。

佛教經論博大精深,其內容可以分為:科學的論述、宗義的論述、修法的論述三者。第十四世達賴喇嘛尊者於二○一○年指示諸格西學者組成編著小組,總集佛法中之科學和宗義之論述,成立「佛法科學與哲學總集」系列叢書。叢書內容皆出自佛陀親言的經典以及那爛陀學者們的論著,經七十多位格西從浩瀚經論中挑選出與佛法科學及佛法宗義相關的內容,交由編著小組編纂而成,並且由尊者指示內容大綱之規畫及具體內容。

《佛法哲學總集》根據所有源於藏譯甘珠爾與丹珠爾,以及眾多外道典籍的某些哲學要義,編著而成,分為上下二冊,上冊略說某些內外道的哲學觀點;下冊說明各派宗義的典籍是如何依理建立二諦論述,且由勝義諦的觀點而延伸至針對我及無我的觀察,尤其是唯識及中觀的見解,以及能知之量的學說加以闡釋,且對由其延伸的聲義觀察等重要的哲學觀,另做說明。

〈上冊〉

第十四世達賴喇嘛尊者的導讀

一、前言

二、科學與哲學的差異

三、印度哲學發展史

四、佛法哲學

五、宗義著作的發展史

六、總結末文

譯者序

編輯說明

第一品、總說哲學

甲一、印度的哲學發展史

甲二、宗義的定義及詞義

甲三、略說內外宗義的差別

甲四、匯集印度的不同宗義以及佛法典籍的發展史

第二品、說外道宗義

總說外道宗義

甲一、釋數論派宗義

乙一、此派宗義的發展史

乙二、宗義的性質及分類

乙三、如何立宗

丙一、略說二十五諦法

丙二、一一解釋二十五諦法的性質

丙三、二十五諦法的生滅次第

丙四、安立識等具境

丙五、安立量

丙六、釋證境之法

甲二、釋勝論派宗義

乙一、此派宗義的發展史

乙二、宗義的性質及詞義

乙三、如何立宗

丙一、說質

丙二、說德

丙三、說業

丙四、說同

丙五、說異

丙六、說和合

丙七、安立具境識

丙八、略說依何理成立所知句義

甲三、釋正理派宗義

乙一、此派宗義的發展史

乙二、宗義的性質及分類

乙三、如何立宗

丙一、總說十六句義

丙二、別說具境量

丙三、安立因相

甲四、釋伺察派宗義

乙一、此派宗義的發展史

乙二、宗義的性質及詞義

乙三、如何立宗

丙一、安立基

丙二、安立量

乙四、伺察師遮羅迦如何立宗

甲五、闡述吠檀多亦稱密義派的宗義

乙一、此派宗義的發展史

乙二、宗義的性質及異名

乙三、如何立宗

丙一、安立基二諦

丙二、安立具境識及量

丙三、附帶解說如何混合其他宗義

甲六、闡述耆那派亦稱勝利派的宗義

乙一、此派宗義的發展史

乙二、宗義的性質及詞義

乙三、如何立宗

丙一、安立七句義

丙二、安立六質或五質

丙三、安立質及異名一異

丙四、安立具境識

甲七、釋順世派宗義

乙一、此派宗義的發展史

乙二、宗義的性質及分類

乙三、如何立宗

丙一、總說

丙二、安立具境識

丙三、安立自宗的合理性

第三品、說內道佛法宗義

總說內道佛法宗義

甲一、闡述毘婆沙派的宗義

乙一、此派宗義的發展史

乙二、此派主要依據的典籍為何

乙三、宗義的性質及分類

乙四、如何立宗

丙一、總說

丙二、別說主要立宗

丁一、安立所知五法

戊一、相色法

戊二、主心法及隨心所法

戊三、不相應行法

戊四、無為法

丁二、安立因果

戊一、安立六因

戊二、釋四緣

戊三、釋五果

丁三、安立能知之識

甲二、闡述經部的宗義

乙一、此派宗義的發展史

乙二、此派主要依據的典籍為何

乙三、宗義的性質及分類

乙四、如何立宗

丙一、總說如何立宗

丙二、別說主要立宗

丁一、安立自相及共相

丁二、成立有為法是剎那性

丁三、因果被前後時所周遍

丁四、此宗如何安立外境之義

丁五、安立能知之識

丙三、附帶解說心識是具相之理

甲三、闡述唯識的宗義

乙一、此派宗義的發展史

乙二、此派主要依據的典籍為何

乙三、宗義的性質及分類

乙四、如何立宗

丙一、總說如何立宗

丙二、別說主要立宗

丁一、安立所知的本質——三性相

丁二、安立所知之處——阿賴耶

戊一、如何主張心識數量

戊二、異熟所依之阿賴耶

戊三、成立阿賴耶的八個理由

戊四、能依種子的阿賴耶

丙三、說末那識

丙四、如何成立唯心論

丙五、真相派與假相派的爭辯

丙六、安立量

甲四、闡述中觀的宗義

乙一、此派宗義的發展史

乙二、阿闍黎龍樹如何安立甚深中觀之見

乙三、阿闍黎龍樹典籍之注釋的發展史

乙四、宗義的性質及分類

丙一、闡述中觀自續派的宗義

丁一、總說

丁二、宗義的性質及分類

丁三、釋共立宗

丁四、經部行自續派

丁五、瑜伽行自續派

丙二、闡述中觀應成派的宗義

丁一、總說

丁二、宗義的性質及詞義

丁三、總說所許宗義

丁四、闡述應成派的主要不共難義

甲五、宗義論述的總結

乙一、四部宗義各派如何斷除常斷二邊

乙二、何謂宗義等如階梯

〈下冊〉

第四品、說二諦基法真相

甲一、總說

甲二、佛教毘婆沙部與經部兩派如何安立二諦

乙一、毘婆沙部論述

乙二、經部論述

甲三、瑜伽行派說三性相攝入二諦之理

甲四、說無自性派如何安立二諦

乙一、二諦各自的性質及其數量

乙二、二諦是體性一或異的觀察

乙三、異門勝義與非異門勝義的差別

乙四、如何區分正倒二世俗

乙五、心識證知二諦的順序

第五品、觀察我與無我

甲一、總說

甲二、非佛宗師如何主張我

乙一、數論派如何主張覺知士夫之我

乙二、勝論派與正理派如何主張我

乙三、伺察派如何主張我

乙四、吠檀多亦稱密義派如何主張我

乙五、耆那派如何主張我

甲三、佛教成立無我

乙一、如何破常一自主之我

乙二、破犢子派所許的不可說質體有之補特伽羅

乙三、彙集並列舉破自主人我的理由

甲四、息破我之爭

乙一、雖是無我,業果關係仍合理化

乙二、如何安立我的性質於名言之中

乙三、附帶解說成立前後世的理由

第六品、說瑜伽行派的真實義

甲一、總說

甲二、說諸法自性的三性相

乙一、三性相各自的性質

乙二、觀察三性相是一或異

甲三、廣說圓成實性

乙一、依他起為何是遍計執之空

乙二、辨認所遮增益

乙三、依理成立依他起是遍計執之空

甲四、別說所能非異質

乙一、依理破除所能為質體異

乙二、說無外境有的結論

甲五、如何成立唯識

乙一、成立唯識

乙二、於唯識中建立名言

乙三、如何因見唯識的真實義而得解脫

第七品、別說中觀師的空見

甲一、阿闍黎龍樹建立諸法皆無自性

乙一、總說

乙二、破四邊之生故,成立諸法皆無諦實生

乙三、依因果性三與作處作者作業三等,破自性有

甲二、另說中觀師依何盛名理破諦實事物

乙一、阿闍黎清辨之理——同理推論

乙二、阿闍黎寂護之理——離一離異

乙三、阿闍黎月稱之理——七相

乙四、理據之王——緣起因相

甲三、觀察成立空性理的所遮為何

甲四、中觀師是否持其自宗主張

甲五、為何注釋阿闍黎龍樹著作的中觀師有自續及應成兩派

甲六、成立空性與緣起同義

乙一、總說

乙二、緣起的詞義及其解讀

乙三、因果緣起

乙四、觀待施設之緣起

乙五、空性與緣起彼此如何互助

第八品、建立佛教量學

甲一、總說聖域印度的量學

甲二、觀察量的數量及其性質

甲三、建立現量

乙一、總說

乙二、如何成立現識是離分別且不錯亂

乙三、現識的分類

乙四、附帶解說見似現識

甲四、說比量

甲五、建立量果

甲六、附帶解說比度所依——正因

乙一、總說

乙二、成立三相是正因定義

乙三、決定同品遍與異品遍時,為何必依相屬

乙四、為何正因決定分為果、自性、不可得三

甲七、附帶解說應成的不共量學

乙一、總說

乙二、量的定義及其分類

乙三、如何安立意現量

乙四、自續與應成兩派述說量如何趨境之差異

第九品、聲義與排他論

甲一、總說

甲二、何謂聲是成立趨入的見解

甲三、阿闍黎陳那成立排他性之聲義

乙一、破他方所說聲義

乙二、自宗成立能詮聲是排他性的具境

甲四、吉祥法稱細說聲與分別是排他性的具境

甲五、略說他方依何主要理由反駁排遣論

乙一、《真如集論》如何詮釋

乙二、觀察遮遣法的非遮與無遮為何,及其相關駁論

乙三、一切能詮聲應成異名

乙四、觀察性別用詞、數量、動詞、祈使句、副詞等而破他論

乙五、詮「排他」之聲的自返體不一定是遮遣趨入

乙六、詮「所知」之聲並無所遮他法,故聲不一定是遮遣具境

乙七、證知應成互依

甲六、略說後期持遮論者如何詮釋排他論

甲七、總結

參考文獻asnd 〈上冊〉

第十四世達賴喇嘛尊者的導讀

一、前言

二、科學與哲學的差異

三、印度哲學發展史

四、佛法哲學

五、宗義著作的發展史

六、總結末文

譯者序

編輯說明

第一品、總說哲學

甲一、印度的哲學發展史

甲二、宗義的定義及詞義

甲三、略說內外宗義的差別

甲四、匯集印度的不同宗義以及佛法典籍的發展史

第二品、說外道宗義

總說外道宗義

甲一、釋數論派宗義

乙一、此派宗義的發展史

乙二、宗義的性質及分類

乙三、如何立宗

丙一、略說二十五諦法

丙二、一一解釋二十五諦法的性質

丙三、二十五諦法的生滅次第

丙四、安立識等具境

丙五、安立量

丙六、釋證境之法

甲二、釋勝論派宗義

乙一、此派宗義的發展史

乙二、宗義的性質及詞義

乙三、如何立宗

丙一、說質

丙二、說德

丙三、說業

丙四、說同

丙五、說異

丙六、說和合

丙七、安立具境識

丙八、略說依何理成立所知句義

甲三、釋正理派宗義

乙一、此派宗義的發展史

乙二、宗義的性質及分類

乙三、如何立宗

丙一、總說十六句義

丙二、別說具境量

丙三、安立因相

甲四、釋伺察派宗義

乙一、此派宗義的發展史

乙二、宗義的性質及詞義

乙三、如何立宗

丙一、安立基

丙二、安立量

乙四、伺察師遮羅迦如何立宗

甲五、闡述吠檀多亦稱密義派的宗義

乙一、此派宗義的發展史

乙二、宗義的性質及異名

乙三、如何立宗

丙一、安立基二諦

丙二、安立具境識及量

丙三、附帶解說如何混合其他宗義

甲六、闡述耆那派亦稱勝利派的宗義

乙一、此派宗義的發展史

乙二、宗義的性質及詞義

乙三、如何立宗

丙一、安立七句義

丙二、安立六質或五質

丙三、安立質及異名一異

丙四、安立具境識

甲七、釋順世派宗義

乙一、此派宗義的發展史

乙二、宗義的性質及分類

乙三、如何立宗

丙一、總說

丙二、安立具境識

丙三、安立自宗的合理性

第三品、說內道佛法宗義

總說內道佛法宗義

甲一、闡述毘婆沙派的宗義

乙一、此派宗義的發展史

乙二、此派主要依據的典籍為何

乙三、宗義的性質及分類

乙四、如何立宗

丙一、總說

丙二、別說主要立宗

丁一、安立所知五法

戊一、相色法

戊二、主心法及隨心所法

戊三、不相應行法

戊四、無為法

丁二、安立因果

戊一、安立六因

戊二、釋四緣

戊三、釋五果

丁三、安立能知之識

甲二、闡述經部的宗義

乙一、此派宗義的發展史

乙二、此派主要依據的典籍為何

乙三、宗義的性質及分類

乙四、如何立宗

丙一、總說如何立宗

丙二、別說主要立宗

丁一、安立自相及共相

丁二、成立有為法是剎那性

丁三、因果被前後時所周遍

丁四、此宗如何安立外境之義

丁五、安立能知之識

丙三、附帶解說心識是具相之理

甲三、闡述唯識的宗義

乙一、此派宗義的發展史

乙二、此派主要依據的典籍為何

乙三、宗義的性質及分類

乙四、如何立宗

丙一、總說如何立宗

丙二、別說主要立宗

丁一、安立所知的本質——三性相

丁二、安立所知之處——阿賴耶

戊一、如何主張心識數量

戊二、異熟所依之阿賴耶

戊三、成立阿賴耶的八個理由

戊四、能依種子的阿賴耶

丙三、說末那識

丙四、如何成立唯心論

丙五、真相派與假相派的爭辯

丙六、安立量

甲四、闡述中觀的宗義

乙一、此派宗義的發展史

乙二、阿闍黎龍樹如何安立甚深中觀之見

乙三、阿闍黎龍樹典籍之注釋的發展史

乙四、宗義的性質及分類

丙一、闡述中觀自續派的宗義

丁一、總說

丁二、宗義的性質及分類

丁三、釋共立宗

丁四、經部行自續派

丁五、瑜伽行自續派

丙二、闡述中觀應成派的宗義

丁一、總說

丁二、宗義的性質及詞義

丁三、總說所許宗義

丁四、闡述應成派的主要不共難義

甲五、宗義論述的總結

乙一、四部宗義各派如何斷除常斷二邊

乙二、何謂宗義等如階梯

〈下冊〉

第四品、說二諦基法真相

甲一、總說

甲二、佛教毘婆沙部與經部兩派如何安立二諦

乙一、毘婆沙部論述

乙二、經部論述

甲三、瑜伽行派說三性相攝入二諦之理

甲四、說無自性派如何安立二諦

乙一、二諦各自的性質及其數量

乙二、二諦是體性一或異的觀察

乙三、異門勝義與非異門勝義的差別

乙四、如何區分正倒二世俗

乙五、心識證知二諦的順序

第五品、觀察我與無我

甲一、總說

甲二、非佛宗師如何主張我

乙一、數論派如何主張覺知士夫之我

乙二、勝論派與正理派如何主張我

乙三、伺察派如何主張我

乙四、吠檀多亦稱密義派如何主張我

乙五、耆那派如何主張我

甲三、佛教成立無我

乙一、如何破常一自主之我

乙二、破犢子派所許的不可說質體有之補特伽羅

乙三、彙集並列舉破自主人我的理由

甲四、息破我之爭

乙一、雖是無我,業果關係仍合理化

乙二、如何安立我的性質於名言之中

乙三、附帶解說成立前後世的理由

第六品、說瑜伽行派的真實義

甲一、總說

甲二、說諸法自性的三性相

乙一、三性相各自的性質

乙二、觀察三性相是一或異

甲三、廣說圓成實性

乙一、依他起為何是遍計執之空

乙二、辨認所遮增益

乙三、依理成立依他起是遍計執之空

甲四、別說所能非異質

乙一、依理破除所能為質體異

乙二、說無外境有的結論

甲五、如何成立唯識

乙一、成立唯識

乙二、於唯識中建立名言

乙三、如何因見唯識的真實義而得解脫

第七品、別說中觀師的空見

甲一、阿闍黎龍樹建立諸法皆無自性

乙一、總說

乙二、破四邊之生故,成立諸法皆無諦實生

乙三、依因果性三與作處作者作業三等,破自性有

甲二、另說中觀師依何盛名理破諦實事物

乙一、阿闍黎清辨之理——同理推論

乙二、阿闍黎寂護之理——離一離異

乙三、阿闍黎月稱之理——七相

乙四、理據之王——緣起因相

甲三、觀察成立空性理的所遮為何

甲四、中觀師是否持其自宗主張

甲五、為何注釋阿闍黎龍樹著作的中觀師有自續及應成兩派

甲六、成立空性與緣起同義

乙一、總說

乙二、緣起的詞義及其解讀

乙三、因果緣起

乙四、觀待施設之緣起

乙五、空性與緣起彼此如何互助

第八品、建立佛教量學

甲一、總說聖域印度的量學

甲二、觀察量的數量及其性質

甲三、建立現量

乙一、總說

乙二、如何成立現識是離分別且不錯亂

乙三、現識的分類

乙四、附帶解說見似現識

甲四、說比量

甲五、建立量果

甲六、附帶解說比度所依——正因

乙一、總說

乙二、成立三相是正因定義

乙三、決定同品遍與異品遍時,為何必依相屬

乙四、為何正因決定分為果、自性、不可得三

甲七、附帶解說應成的不共量學

乙一、總說

乙二、量的定義及其分類

乙三、如何安立意現量

乙四、自續與應成兩派述說量如何趨境之差異

第九品、聲義與排他論

甲一、總說

甲二、何謂聲是成立趨入的見解

甲三、阿闍黎陳那成立排他性之聲義

乙一、破他方所說聲義

乙二、自宗成立能詮聲是排他性的具境

甲四、吉祥法稱細說聲與分別是排他性的具境

甲五、略說他方依何主要理由反駁排遣論

乙一、《真如集論》如何詮釋

乙二、觀察遮遣法的非遮與無遮為何,及其相關駁論

乙三、一切能詮聲應成異名

乙四、觀察性別用詞、數量、動詞、祈使句、副詞等而破他論

乙五、詮「排他」之聲的自返體不一定是遮遣趨入

乙六、詮「所知」之聲並無所遮他法,故聲不一定是遮遣具境

乙七、證知應成互依

甲六、略說後期持遮論者如何詮釋排他論

甲七、總結

參考文獻askw 〈上冊〉

第十四世達賴喇嘛尊者的導讀

一、前言

二、科學與哲學的差異

三、印度哲學發展史

四、佛法哲學

五、宗義著作的發展史

六、總結末文

譯者序

編輯說明

第一品、總說哲學

甲一、印度的哲學發展史

甲二、宗義的定義及詞義

甲三、略說內外宗義的差別

甲四、匯集印度的不同宗義以及佛法典籍的發展史

第二品、說外道宗義

總說外道宗義

甲一、釋數論派宗義

乙一、此派宗義的發展史

乙二、宗義的性質及分類

乙三、如何立宗

丙一、略說二十五諦法

丙二、一一解釋二十五諦法的性質

丙三、二十五諦法的生滅次第

丙四、安立識等具境

丙五、安立量

丙六、釋證境之法

甲二、釋勝論派宗義

乙一、此派宗義的發展史

乙二、宗義的性質及詞義

乙三、如何立宗

丙一、說質

丙二、說德

丙三、說業

丙四、說同

丙五、說異

丙六、說和合

丙七、安立具境識

丙八、略說依何理成立所知句義

甲三、釋正理派宗義

乙一、此派宗義的發展史

乙二、宗義的性質及分類

乙三、如何立宗

丙一、總說十六句義

丙二、別說具境量

丙三、安立因相

甲四、釋伺察派宗義

乙一、此派宗義的發展史

乙二、宗義的性質及詞義

乙三、如何立宗

丙一、安立基

丙二、安立量

乙四、伺察師遮羅迦如何立宗

甲五、闡述吠檀多亦稱密義派的宗義

乙一、此派宗義的發展史

乙二、宗義的性質及異名

乙三、如何立宗

丙一、安立基二諦

丙二、安立具境識及量

丙三、附帶解說如何混合其他宗義

甲六、闡述耆那派亦稱勝利派的宗義

乙一、此派宗義的發展史

乙二、宗義的性質及詞義

乙三、如何立宗

丙一、安立七句義

丙二、安立六質或五質

丙三、安立質及異名一異

丙四、安立具境識

甲七、釋順世派宗義

乙一、此派宗義的發展史

乙二、宗義的性質及分類

乙三、如何立宗

丙一、總說

丙二、安立具境識

丙三、安立自宗的合理性

第三品、說內道佛法宗義

總說內道佛法宗義

甲一、闡述毘婆沙派的宗義

乙一、此派宗義的發展史

乙二、此派主要依據的典籍為何

乙三、宗義的性質及分類

乙四、如何立宗

丙一、總說

丙二、別說主要立宗

丁一、安立所知五法

戊一、相色法

戊二、主心法及隨心所法

戊三、不相應行法

戊四、無為法

丁二、安立因果

戊一、安立六因

戊二、釋四緣

戊三、釋五果

丁三、安立能知之識

甲二、闡述經部的宗義

乙一、此派宗義的發展史

乙二、此派主要依據的典籍為何

乙三、宗義的性質及分類

乙四、如何立宗

丙一、總說如何立宗

丙二、別說主要立宗

丁一、安立自相及共相

丁二、成立有為法是剎那性

丁三、因果被前後時所周遍

丁四、此宗如何安立外境之義

丁五、安立能知之識

丙三、附帶解說心識是具相之理

甲三、闡述唯識的宗義

乙一、此派宗義的發展史

乙二、此派主要依據的典籍為何

乙三、宗義的性質及分類

乙四、如何立宗

丙一、總說如何立宗

丙二、別說主要立宗

丁一、安立所知的本質——三性相

丁二、安立所知之處——阿賴耶

戊一、如何主張心識數量

戊二、異熟所依之阿賴耶

戊三、成立阿賴耶的八個理由

戊四、能依種子的阿賴耶

丙三、說末那識

丙四、如何成立唯心論

丙五、真相派與假相派的爭辯

丙六、安立量

甲四、闡述中觀的宗義

乙一、此派宗義的發展史

乙二、阿闍黎龍樹如何安立甚深中觀之見

乙三、阿闍黎龍樹典籍之注釋的發展史

乙四、宗義的性質及分類

丙一、闡述中觀自續派的宗義

丁一、總說

丁二、宗義的性質及分類

丁三、釋共立宗

丁四、經部行自續派

丁五、瑜伽行自續派

丙二、闡述中觀應成派的宗義

丁一、總說

丁二、宗義的性質及詞義

丁三、總說所許宗義

丁四、闡述應成派的主要不共難義

甲五、宗義論述的總結

乙一、四部宗義各派如何斷除常斷二邊

乙二、何謂宗義等如階梯

〈下冊〉

第四品、說二諦基法真相

甲一、總說

甲二、佛教毘婆沙部與經部兩派如何安立二諦

乙一、毘婆沙部論述

乙二、經部論述

甲三、瑜伽行派說三性相攝入二諦之理

甲四、說無自性派如何安立二諦

乙一、二諦各自的性質及其數量

乙二、二諦是體性一或異的觀察

乙三、異門勝義與非異門勝義的差別

乙四、如何區分正倒二世俗

乙五、心識證知二諦的順序

第五品、觀察我與無我

甲一、總說

甲二、非佛宗師如何主張我

乙一、數論派如何主張覺知士夫之我

乙二、勝論派與正理派如何主張我

乙三、伺察派如何主張我

乙四、吠檀多亦稱密義派如何主張我

乙五、耆那派如何主張我

甲三、佛教成立無我

乙一、如何破常一自主之我

乙二、破犢子派所許的不可說質體有之補特伽羅

乙三、彙集並列舉破自主人我的理由

甲四、息破我之爭

乙一、雖是無我,業果關係仍合理化

乙二、如何安立我的性質於名言之中

乙三、附帶解說成立前後世的理由

第六品、說瑜伽行派的真實義

甲一、總說

甲二、說諸法自性的三性相

乙一、三性相各自的性質

乙二、觀察三性相是一或異

甲三、廣說圓成實性

乙一、依他起為何是遍計執之空

乙二、辨認所遮增益

乙三、依理成立依他起是遍計執之空

甲四、別說所能非異質

乙一、依理破除所能為質體異

乙二、說無外境有的結論

甲五、如何成立唯識

乙一、成立唯識

乙二、於唯識中建立名言

乙三、如何因見唯識的真實義而得解脫

第七品、別說中觀師的空見

甲一、阿闍黎龍樹建立諸法皆無自性

乙一、總說

乙二、破四邊之生故,成立諸法皆無諦實生

乙三、依因果性三與作處作者作業三等,破自性有

甲二、另說中觀師依何盛名理破諦實事物

乙一、阿闍黎清辨之理——同理推論

乙二、阿闍黎寂護之理——離一離異

乙三、阿闍黎月稱之理——七相

乙四、理據之王——緣起因相

甲三、觀察成立空性理的所遮為何

甲四、中觀師是否持其自宗主張

甲五、為何注釋阿闍黎龍樹著作的中觀師有自續及應成兩派

甲六、成立空性與緣起同義

乙一、總說

乙二、緣起的詞義及其解讀

乙三、因果緣起

乙四、觀待施設之緣起

乙五、空性與緣起彼此如何互助

第八品、建立佛教量學

甲一、總說聖域印度的量學

甲二、觀察量的數量及其性質

甲三、建立現量

乙一、總說

乙二、如何成立現識是離分別且不錯亂

乙三、現識的分類

乙四、附帶解說見似現識

甲四、說比量

甲五、建立量果

甲六、附帶解說比度所依——正因

乙一、總說

乙二、成立三相是正因定義

乙三、決定同品遍與異品遍時,為何必依相屬

乙四、為何正因決定分為果、自性、不可得三

甲七、附帶解說應成的不共量學

乙一、總說

乙二、量的定義及其分類

乙三、如何安立意現量

乙四、自續與應成兩派述說量如何趨境之差異

第九品、聲義與排他論

甲一、總說

甲二、何謂聲是成立趨入的見解

甲三、阿闍黎陳那成立排他性之聲義

乙一、破他方所說聲義

乙二、自宗成立能詮聲是排他性的具境

甲四、吉祥法稱細說聲與分別是排他性的具境

甲五、略說他方依何主要理由反駁排遣論

乙一、《真如集論》如何詮釋

乙二、觀察遮遣法的非遮與無遮為何,及其相關駁論

乙三、一切能詮聲應成異名

乙四、觀察性別用詞、數量、動詞、祈使句、副詞等而破他論

乙五、詮「排他」之聲的自返體不一定是遮遣趨入

乙六、詮「所知」之聲並無所遮他法,故聲不一定是遮遣具境

乙七、證知應成互依

甲六、略說後期持遮論者如何詮釋排他論

甲七、總結

參考文獻

第十四世達賴喇嘛尊者的導讀

一、前言

二、科學與哲學的差異

三、印度哲學發展史

四、佛法哲學

五、宗義著作的發展史

六、總結末文

譯者序

編輯說明

第一品、總說哲學

甲一、印度的哲學發展史

甲二、宗義的定義及詞義

甲三、略說內外宗義的差別

甲四、匯集印度的不同宗義以及佛法典籍的發展史

第二品、說外道宗義

總說外道宗義

甲一、釋數論派宗義

乙一、此派宗義的發展史

乙二、宗義的性質及分類

乙三、如何立宗

丙一、略說二十五諦法

丙二、一一解釋二十五諦法的性質

丙三、二十五諦法的生滅次第

丙四、安立識等具境

丙五、安立量

丙六、釋證境之法

甲二、釋勝論派宗義

乙一、此派宗義的發展史

乙二、宗義的性質及詞義

乙三、如何立宗

丙一、說質

丙二、說德

丙三、說業

丙四、說同

丙五、說異

丙六、說和合

丙七、安立具境識

丙八、略說依何理成立所知句義

甲三、釋正理派宗義

乙一、此派宗義的發展史

乙二、宗義的性質及分類

乙三、如何立宗

丙一、總說十六句義

丙二、別說具境量

丙三、安立因相

甲四、釋伺察派宗義

乙一、此派宗義的發展史

乙二、宗義的性質及詞義

乙三、如何立宗

丙一、安立基

丙二、安立量

乙四、伺察師遮羅迦如何立宗

甲五、闡述吠檀多亦稱密義派的宗義

乙一、此派宗義的發展史

乙二、宗義的性質及異名

乙三、如何立宗

丙一、安立基二諦

丙二、安立具境識及量

丙三、附帶解說如何混合其他宗義

甲六、闡述耆那派亦稱勝利派的宗義

乙一、此派宗義的發展史

乙二、宗義的性質及詞義

乙三、如何立宗

丙一、安立七句義

丙二、安立六質或五質

丙三、安立質及異名一異

丙四、安立具境識

甲七、釋順世派宗義

乙一、此派宗義的發展史

乙二、宗義的性質及分類

乙三、如何立宗

丙一、總說

丙二、安立具境識

丙三、安立自宗的合理性

第三品、說內道佛法宗義

總說內道佛法宗義

甲一、闡述毘婆沙派的宗義

乙一、此派宗義的發展史

乙二、此派主要依據的典籍為何

乙三、宗義的性質及分類

乙四、如何立宗

丙一、總說

丙二、別說主要立宗

丁一、安立所知五法

戊一、相色法

戊二、主心法及隨心所法

戊三、不相應行法

戊四、無為法

丁二、安立因果

戊一、安立六因

戊二、釋四緣

戊三、釋五果

丁三、安立能知之識

甲二、闡述經部的宗義

乙一、此派宗義的發展史

乙二、此派主要依據的典籍為何

乙三、宗義的性質及分類

乙四、如何立宗

丙一、總說如何立宗

丙二、別說主要立宗

丁一、安立自相及共相

丁二、成立有為法是剎那性

丁三、因果被前後時所周遍

丁四、此宗如何安立外境之義

丁五、安立能知之識

丙三、附帶解說心識是具相之理

甲三、闡述唯識的宗義

乙一、此派宗義的發展史

乙二、此派主要依據的典籍為何

乙三、宗義的性質及分類

乙四、如何立宗

丙一、總說如何立宗

丙二、別說主要立宗

丁一、安立所知的本質——三性相

丁二、安立所知之處——阿賴耶

戊一、如何主張心識數量

戊二、異熟所依之阿賴耶

戊三、成立阿賴耶的八個理由

戊四、能依種子的阿賴耶

丙三、說末那識

丙四、如何成立唯心論

丙五、真相派與假相派的爭辯

丙六、安立量

甲四、闡述中觀的宗義

乙一、此派宗義的發展史

乙二、阿闍黎龍樹如何安立甚深中觀之見

乙三、阿闍黎龍樹典籍之注釋的發展史

乙四、宗義的性質及分類

丙一、闡述中觀自續派的宗義

丁一、總說

丁二、宗義的性質及分類

丁三、釋共立宗

丁四、經部行自續派

丁五、瑜伽行自續派

丙二、闡述中觀應成派的宗義

丁一、總說

丁二、宗義的性質及詞義

丁三、總說所許宗義

丁四、闡述應成派的主要不共難義

甲五、宗義論述的總結

乙一、四部宗義各派如何斷除常斷二邊

乙二、何謂宗義等如階梯

〈下冊〉

第四品、說二諦基法真相

甲一、總說

甲二、佛教毘婆沙部與經部兩派如何安立二諦

乙一、毘婆沙部論述

乙二、經部論述

甲三、瑜伽行派說三性相攝入二諦之理

甲四、說無自性派如何安立二諦

乙一、二諦各自的性質及其數量

乙二、二諦是體性一或異的觀察

乙三、異門勝義與非異門勝義的差別

乙四、如何區分正倒二世俗

乙五、心識證知二諦的順序

第五品、觀察我與無我

甲一、總說

甲二、非佛宗師如何主張我

乙一、數論派如何主張覺知士夫之我

乙二、勝論派與正理派如何主張我

乙三、伺察派如何主張我

乙四、吠檀多亦稱密義派如何主張我

乙五、耆那派如何主張我

甲三、佛教成立無我

乙一、如何破常一自主之我

乙二、破犢子派所許的不可說質體有之補特伽羅

乙三、彙集並列舉破自主人我的理由

甲四、息破我之爭

乙一、雖是無我,業果關係仍合理化

乙二、如何安立我的性質於名言之中

乙三、附帶解說成立前後世的理由

第六品、說瑜伽行派的真實義

甲一、總說

甲二、說諸法自性的三性相

乙一、三性相各自的性質

乙二、觀察三性相是一或異

甲三、廣說圓成實性

乙一、依他起為何是遍計執之空

乙二、辨認所遮增益

乙三、依理成立依他起是遍計執之空

甲四、別說所能非異質

乙一、依理破除所能為質體異

乙二、說無外境有的結論

甲五、如何成立唯識

乙一、成立唯識

乙二、於唯識中建立名言

乙三、如何因見唯識的真實義而得解脫

第七品、別說中觀師的空見

甲一、阿闍黎龍樹建立諸法皆無自性

乙一、總說

乙二、破四邊之生故,成立諸法皆無諦實生

乙三、依因果性三與作處作者作業三等,破自性有

甲二、另說中觀師依何盛名理破諦實事物

乙一、阿闍黎清辨之理——同理推論

乙二、阿闍黎寂護之理——離一離異

乙三、阿闍黎月稱之理——七相

乙四、理據之王——緣起因相

甲三、觀察成立空性理的所遮為何

甲四、中觀師是否持其自宗主張

甲五、為何注釋阿闍黎龍樹著作的中觀師有自續及應成兩派

甲六、成立空性與緣起同義

乙一、總說

乙二、緣起的詞義及其解讀

乙三、因果緣起

乙四、觀待施設之緣起

乙五、空性與緣起彼此如何互助

第八品、建立佛教量學

甲一、總說聖域印度的量學

甲二、觀察量的數量及其性質

甲三、建立現量

乙一、總說

乙二、如何成立現識是離分別且不錯亂

乙三、現識的分類

乙四、附帶解說見似現識

甲四、說比量

甲五、建立量果

甲六、附帶解說比度所依——正因

乙一、總說

乙二、成立三相是正因定義

乙三、決定同品遍與異品遍時,為何必依相屬

乙四、為何正因決定分為果、自性、不可得三

甲七、附帶解說應成的不共量學

乙一、總說

乙二、量的定義及其分類

乙三、如何安立意現量

乙四、自續與應成兩派述說量如何趨境之差異

第九品、聲義與排他論

甲一、總說

甲二、何謂聲是成立趨入的見解

甲三、阿闍黎陳那成立排他性之聲義

乙一、破他方所說聲義

乙二、自宗成立能詮聲是排他性的具境

甲四、吉祥法稱細說聲與分別是排他性的具境

甲五、略說他方依何主要理由反駁排遣論

乙一、《真如集論》如何詮釋

乙二、觀察遮遣法的非遮與無遮為何,及其相關駁論

乙三、一切能詮聲應成異名

乙四、觀察性別用詞、數量、動詞、祈使句、副詞等而破他論

乙五、詮「排他」之聲的自返體不一定是遮遣趨入

乙六、詮「所知」之聲並無所遮他法,故聲不一定是遮遣具境

乙七、證知應成互依

甲六、略說後期持遮論者如何詮釋排他論

甲七、總結

參考文獻asnd 〈上冊〉

第十四世達賴喇嘛尊者的導讀

一、前言

二、科學與哲學的差異

三、印度哲學發展史

四、佛法哲學

五、宗義著作的發展史

六、總結末文

譯者序

編輯說明

第一品、總說哲學

甲一、印度的哲學發展史

甲二、宗義的定義及詞義

甲三、略說內外宗義的差別

甲四、匯集印度的不同宗義以及佛法典籍的發展史

第二品、說外道宗義

總說外道宗義

甲一、釋數論派宗義

乙一、此派宗義的發展史

乙二、宗義的性質及分類

乙三、如何立宗

丙一、略說二十五諦法

丙二、一一解釋二十五諦法的性質

丙三、二十五諦法的生滅次第

丙四、安立識等具境

丙五、安立量

丙六、釋證境之法

甲二、釋勝論派宗義

乙一、此派宗義的發展史

乙二、宗義的性質及詞義

乙三、如何立宗

丙一、說質

丙二、說德

丙三、說業

丙四、說同

丙五、說異

丙六、說和合

丙七、安立具境識

丙八、略說依何理成立所知句義

甲三、釋正理派宗義

乙一、此派宗義的發展史

乙二、宗義的性質及分類

乙三、如何立宗

丙一、總說十六句義

丙二、別說具境量

丙三、安立因相

甲四、釋伺察派宗義

乙一、此派宗義的發展史

乙二、宗義的性質及詞義

乙三、如何立宗

丙一、安立基

丙二、安立量

乙四、伺察師遮羅迦如何立宗

甲五、闡述吠檀多亦稱密義派的宗義

乙一、此派宗義的發展史

乙二、宗義的性質及異名

乙三、如何立宗

丙一、安立基二諦

丙二、安立具境識及量

丙三、附帶解說如何混合其他宗義

甲六、闡述耆那派亦稱勝利派的宗義

乙一、此派宗義的發展史

乙二、宗義的性質及詞義

乙三、如何立宗

丙一、安立七句義

丙二、安立六質或五質

丙三、安立質及異名一異

丙四、安立具境識

甲七、釋順世派宗義

乙一、此派宗義的發展史

乙二、宗義的性質及分類

乙三、如何立宗

丙一、總說

丙二、安立具境識

丙三、安立自宗的合理性

第三品、說內道佛法宗義

總說內道佛法宗義

甲一、闡述毘婆沙派的宗義

乙一、此派宗義的發展史

乙二、此派主要依據的典籍為何

乙三、宗義的性質及分類

乙四、如何立宗

丙一、總說

丙二、別說主要立宗

丁一、安立所知五法

戊一、相色法

戊二、主心法及隨心所法

戊三、不相應行法

戊四、無為法

丁二、安立因果

戊一、安立六因

戊二、釋四緣

戊三、釋五果

丁三、安立能知之識

甲二、闡述經部的宗義

乙一、此派宗義的發展史

乙二、此派主要依據的典籍為何

乙三、宗義的性質及分類

乙四、如何立宗

丙一、總說如何立宗

丙二、別說主要立宗

丁一、安立自相及共相

丁二、成立有為法是剎那性

丁三、因果被前後時所周遍

丁四、此宗如何安立外境之義

丁五、安立能知之識

丙三、附帶解說心識是具相之理

甲三、闡述唯識的宗義

乙一、此派宗義的發展史

乙二、此派主要依據的典籍為何

乙三、宗義的性質及分類

乙四、如何立宗

丙一、總說如何立宗

丙二、別說主要立宗

丁一、安立所知的本質——三性相

丁二、安立所知之處——阿賴耶

戊一、如何主張心識數量

戊二、異熟所依之阿賴耶

戊三、成立阿賴耶的八個理由

戊四、能依種子的阿賴耶

丙三、說末那識

丙四、如何成立唯心論

丙五、真相派與假相派的爭辯

丙六、安立量

甲四、闡述中觀的宗義

乙一、此派宗義的發展史

乙二、阿闍黎龍樹如何安立甚深中觀之見

乙三、阿闍黎龍樹典籍之注釋的發展史

乙四、宗義的性質及分類

丙一、闡述中觀自續派的宗義

丁一、總說

丁二、宗義的性質及分類

丁三、釋共立宗

丁四、經部行自續派

丁五、瑜伽行自續派

丙二、闡述中觀應成派的宗義

丁一、總說

丁二、宗義的性質及詞義

丁三、總說所許宗義

丁四、闡述應成派的主要不共難義

甲五、宗義論述的總結

乙一、四部宗義各派如何斷除常斷二邊

乙二、何謂宗義等如階梯

〈下冊〉

第四品、說二諦基法真相

甲一、總說

甲二、佛教毘婆沙部與經部兩派如何安立二諦

乙一、毘婆沙部論述

乙二、經部論述

甲三、瑜伽行派說三性相攝入二諦之理

甲四、說無自性派如何安立二諦

乙一、二諦各自的性質及其數量

乙二、二諦是體性一或異的觀察

乙三、異門勝義與非異門勝義的差別

乙四、如何區分正倒二世俗

乙五、心識證知二諦的順序

第五品、觀察我與無我

甲一、總說

甲二、非佛宗師如何主張我

乙一、數論派如何主張覺知士夫之我

乙二、勝論派與正理派如何主張我

乙三、伺察派如何主張我

乙四、吠檀多亦稱密義派如何主張我

乙五、耆那派如何主張我

甲三、佛教成立無我

乙一、如何破常一自主之我

乙二、破犢子派所許的不可說質體有之補特伽羅

乙三、彙集並列舉破自主人我的理由

甲四、息破我之爭

乙一、雖是無我,業果關係仍合理化

乙二、如何安立我的性質於名言之中

乙三、附帶解說成立前後世的理由

第六品、說瑜伽行派的真實義

甲一、總說

甲二、說諸法自性的三性相

乙一、三性相各自的性質

乙二、觀察三性相是一或異

甲三、廣說圓成實性

乙一、依他起為何是遍計執之空

乙二、辨認所遮增益

乙三、依理成立依他起是遍計執之空

甲四、別說所能非異質

乙一、依理破除所能為質體異

乙二、說無外境有的結論

甲五、如何成立唯識

乙一、成立唯識

乙二、於唯識中建立名言

乙三、如何因見唯識的真實義而得解脫

第七品、別說中觀師的空見

甲一、阿闍黎龍樹建立諸法皆無自性

乙一、總說

乙二、破四邊之生故,成立諸法皆無諦實生

乙三、依因果性三與作處作者作業三等,破自性有

甲二、另說中觀師依何盛名理破諦實事物

乙一、阿闍黎清辨之理——同理推論

乙二、阿闍黎寂護之理——離一離異

乙三、阿闍黎月稱之理——七相

乙四、理據之王——緣起因相

甲三、觀察成立空性理的所遮為何

甲四、中觀師是否持其自宗主張

甲五、為何注釋阿闍黎龍樹著作的中觀師有自續及應成兩派

甲六、成立空性與緣起同義

乙一、總說

乙二、緣起的詞義及其解讀

乙三、因果緣起

乙四、觀待施設之緣起

乙五、空性與緣起彼此如何互助

第八品、建立佛教量學

甲一、總說聖域印度的量學

甲二、觀察量的數量及其性質

甲三、建立現量

乙一、總說

乙二、如何成立現識是離分別且不錯亂

乙三、現識的分類

乙四、附帶解說見似現識

甲四、說比量

甲五、建立量果

甲六、附帶解說比度所依——正因

乙一、總說

乙二、成立三相是正因定義

乙三、決定同品遍與異品遍時,為何必依相屬

乙四、為何正因決定分為果、自性、不可得三

甲七、附帶解說應成的不共量學

乙一、總說

乙二、量的定義及其分類

乙三、如何安立意現量

乙四、自續與應成兩派述說量如何趨境之差異

第九品、聲義與排他論

甲一、總說

甲二、何謂聲是成立趨入的見解

甲三、阿闍黎陳那成立排他性之聲義

乙一、破他方所說聲義

乙二、自宗成立能詮聲是排他性的具境

甲四、吉祥法稱細說聲與分別是排他性的具境

甲五、略說他方依何主要理由反駁排遣論

乙一、《真如集論》如何詮釋

乙二、觀察遮遣法的非遮與無遮為何,及其相關駁論

乙三、一切能詮聲應成異名

乙四、觀察性別用詞、數量、動詞、祈使句、副詞等而破他論

乙五、詮「排他」之聲的自返體不一定是遮遣趨入

乙六、詮「所知」之聲並無所遮他法,故聲不一定是遮遣具境

乙七、證知應成互依

甲六、略說後期持遮論者如何詮釋排他論

甲七、總結

參考文獻askw 〈上冊〉

第十四世達賴喇嘛尊者的導讀

一、前言

二、科學與哲學的差異

三、印度哲學發展史

四、佛法哲學

五、宗義著作的發展史

六、總結末文

譯者序

編輯說明

第一品、總說哲學

甲一、印度的哲學發展史

甲二、宗義的定義及詞義

甲三、略說內外宗義的差別

甲四、匯集印度的不同宗義以及佛法典籍的發展史

第二品、說外道宗義

總說外道宗義

甲一、釋數論派宗義

乙一、此派宗義的發展史

乙二、宗義的性質及分類

乙三、如何立宗

丙一、略說二十五諦法

丙二、一一解釋二十五諦法的性質

丙三、二十五諦法的生滅次第

丙四、安立識等具境

丙五、安立量

丙六、釋證境之法

甲二、釋勝論派宗義

乙一、此派宗義的發展史

乙二、宗義的性質及詞義

乙三、如何立宗

丙一、說質

丙二、說德

丙三、說業

丙四、說同

丙五、說異

丙六、說和合

丙七、安立具境識

丙八、略說依何理成立所知句義

甲三、釋正理派宗義

乙一、此派宗義的發展史

乙二、宗義的性質及分類

乙三、如何立宗

丙一、總說十六句義

丙二、別說具境量

丙三、安立因相

甲四、釋伺察派宗義

乙一、此派宗義的發展史

乙二、宗義的性質及詞義

乙三、如何立宗

丙一、安立基

丙二、安立量

乙四、伺察師遮羅迦如何立宗

甲五、闡述吠檀多亦稱密義派的宗義

乙一、此派宗義的發展史

乙二、宗義的性質及異名

乙三、如何立宗

丙一、安立基二諦

丙二、安立具境識及量

丙三、附帶解說如何混合其他宗義

甲六、闡述耆那派亦稱勝利派的宗義

乙一、此派宗義的發展史

乙二、宗義的性質及詞義

乙三、如何立宗

丙一、安立七句義

丙二、安立六質或五質

丙三、安立質及異名一異

丙四、安立具境識

甲七、釋順世派宗義

乙一、此派宗義的發展史

乙二、宗義的性質及分類

乙三、如何立宗

丙一、總說

丙二、安立具境識

丙三、安立自宗的合理性

第三品、說內道佛法宗義

總說內道佛法宗義

甲一、闡述毘婆沙派的宗義

乙一、此派宗義的發展史

乙二、此派主要依據的典籍為何

乙三、宗義的性質及分類

乙四、如何立宗

丙一、總說

丙二、別說主要立宗

丁一、安立所知五法

戊一、相色法

戊二、主心法及隨心所法

戊三、不相應行法

戊四、無為法

丁二、安立因果

戊一、安立六因

戊二、釋四緣

戊三、釋五果

丁三、安立能知之識

甲二、闡述經部的宗義

乙一、此派宗義的發展史

乙二、此派主要依據的典籍為何

乙三、宗義的性質及分類

乙四、如何立宗

丙一、總說如何立宗

丙二、別說主要立宗

丁一、安立自相及共相

丁二、成立有為法是剎那性

丁三、因果被前後時所周遍

丁四、此宗如何安立外境之義

丁五、安立能知之識

丙三、附帶解說心識是具相之理

甲三、闡述唯識的宗義

乙一、此派宗義的發展史

乙二、此派主要依據的典籍為何

乙三、宗義的性質及分類

乙四、如何立宗

丙一、總說如何立宗

丙二、別說主要立宗

丁一、安立所知的本質——三性相

丁二、安立所知之處——阿賴耶

戊一、如何主張心識數量

戊二、異熟所依之阿賴耶

戊三、成立阿賴耶的八個理由

戊四、能依種子的阿賴耶

丙三、說末那識

丙四、如何成立唯心論

丙五、真相派與假相派的爭辯

丙六、安立量

甲四、闡述中觀的宗義

乙一、此派宗義的發展史

乙二、阿闍黎龍樹如何安立甚深中觀之見

乙三、阿闍黎龍樹典籍之注釋的發展史

乙四、宗義的性質及分類

丙一、闡述中觀自續派的宗義

丁一、總說

丁二、宗義的性質及分類

丁三、釋共立宗

丁四、經部行自續派

丁五、瑜伽行自續派

丙二、闡述中觀應成派的宗義

丁一、總說

丁二、宗義的性質及詞義

丁三、總說所許宗義

丁四、闡述應成派的主要不共難義

甲五、宗義論述的總結

乙一、四部宗義各派如何斷除常斷二邊

乙二、何謂宗義等如階梯

〈下冊〉

第四品、說二諦基法真相

甲一、總說

甲二、佛教毘婆沙部與經部兩派如何安立二諦

乙一、毘婆沙部論述

乙二、經部論述

甲三、瑜伽行派說三性相攝入二諦之理

甲四、說無自性派如何安立二諦

乙一、二諦各自的性質及其數量

乙二、二諦是體性一或異的觀察

乙三、異門勝義與非異門勝義的差別

乙四、如何區分正倒二世俗

乙五、心識證知二諦的順序

第五品、觀察我與無我

甲一、總說

甲二、非佛宗師如何主張我

乙一、數論派如何主張覺知士夫之我

乙二、勝論派與正理派如何主張我

乙三、伺察派如何主張我

乙四、吠檀多亦稱密義派如何主張我

乙五、耆那派如何主張我

甲三、佛教成立無我

乙一、如何破常一自主之我

乙二、破犢子派所許的不可說質體有之補特伽羅

乙三、彙集並列舉破自主人我的理由

甲四、息破我之爭

乙一、雖是無我,業果關係仍合理化

乙二、如何安立我的性質於名言之中

乙三、附帶解說成立前後世的理由

第六品、說瑜伽行派的真實義

甲一、總說

甲二、說諸法自性的三性相

乙一、三性相各自的性質

乙二、觀察三性相是一或異

甲三、廣說圓成實性

乙一、依他起為何是遍計執之空

乙二、辨認所遮增益

乙三、依理成立依他起是遍計執之空

甲四、別說所能非異質

乙一、依理破除所能為質體異

乙二、說無外境有的結論

甲五、如何成立唯識

乙一、成立唯識

乙二、於唯識中建立名言

乙三、如何因見唯識的真實義而得解脫

第七品、別說中觀師的空見

甲一、阿闍黎龍樹建立諸法皆無自性

乙一、總說

乙二、破四邊之生故,成立諸法皆無諦實生

乙三、依因果性三與作處作者作業三等,破自性有

甲二、另說中觀師依何盛名理破諦實事物

乙一、阿闍黎清辨之理——同理推論

乙二、阿闍黎寂護之理——離一離異

乙三、阿闍黎月稱之理——七相

乙四、理據之王——緣起因相

甲三、觀察成立空性理的所遮為何

甲四、中觀師是否持其自宗主張

甲五、為何注釋阿闍黎龍樹著作的中觀師有自續及應成兩派

甲六、成立空性與緣起同義

乙一、總說

乙二、緣起的詞義及其解讀

乙三、因果緣起

乙四、觀待施設之緣起

乙五、空性與緣起彼此如何互助

第八品、建立佛教量學

甲一、總說聖域印度的量學

甲二、觀察量的數量及其性質

甲三、建立現量

乙一、總說

乙二、如何成立現識是離分別且不錯亂

乙三、現識的分類

乙四、附帶解說見似現識

甲四、說比量

甲五、建立量果

甲六、附帶解說比度所依——正因

乙一、總說

乙二、成立三相是正因定義

乙三、決定同品遍與異品遍時,為何必依相屬

乙四、為何正因決定分為果、自性、不可得三

甲七、附帶解說應成的不共量學

乙一、總說

乙二、量的定義及其分類

乙三、如何安立意現量

乙四、自續與應成兩派述說量如何趨境之差異

第九品、聲義與排他論

甲一、總說

甲二、何謂聲是成立趨入的見解

甲三、阿闍黎陳那成立排他性之聲義

乙一、破他方所說聲義

乙二、自宗成立能詮聲是排他性的具境

甲四、吉祥法稱細說聲與分別是排他性的具境

甲五、略說他方依何主要理由反駁排遣論

乙一、《真如集論》如何詮釋

乙二、觀察遮遣法的非遮與無遮為何,及其相關駁論

乙三、一切能詮聲應成異名

乙四、觀察性別用詞、數量、動詞、祈使句、副詞等而破他論

乙五、詮「排他」之聲的自返體不一定是遮遣趨入

乙六、詮「所知」之聲並無所遮他法,故聲不一定是遮遣具境

乙七、證知應成互依

甲六、略說後期持遮論者如何詮釋排他論

甲七、總結

參考文獻

姓名:第十四世達賴喇嘛

一九三五年生於西藏東部的安多(Amdo),兩歲時經認證為第十三世達賴喇嘛的轉世靈童。一九五九年,被迫離開西藏,展開流亡生涯,並於印度達蘭薩拉(Dharamsala)成立流亡政府,一九八九年獲諾貝爾和平獎。成為世界公民,他致力提倡慈悲、寬恕、關愛等普世價值,促進世界主要宗教傳統間的和諧及相互了解;作為佛教徒,他以修持、講說菩提心及空正見,護持佛陀教法;身為藏人,他為藏人爭取自由與公義,並努力保存西藏文化。

姓名:總集編著小組

編著者。成員:

負責人

南嘉寺住持——色拉傑扎倉充拓仁波切

編輯主顧問

博士朗日巴圖登錦巴

編輯顧問

色拉昧扎倉仰丁仁波切

洛色林扎倉格西圖滇悲桑

南嘉寺比丘圖滇揚佩

《總集》編輯者

甘丹東頂扎倉格西強區桑杰

哲蚌洛色林扎倉格西朗望桑杰

甘丹北頂扎倉格西紀薩重千轉世

哲蚌多門扎倉格西洛桑開卻

一九三五年生於西藏東部的安多(Amdo),兩歲時經認證為第十三世達賴喇嘛的轉世靈童。一九五九年,被迫離開西藏,展開流亡生涯,並於印度達蘭薩拉(Dharamsala)成立流亡政府,一九八九年獲諾貝爾和平獎。成為世界公民,他致力提倡慈悲、寬恕、關愛等普世價值,促進世界主要宗教傳統間的和諧及相互了解;作為佛教徒,他以修持、講說菩提心及空正見,護持佛陀教法;身為藏人,他為藏人爭取自由與公義,並努力保存西藏文化。

姓名:總集編著小組

編著者。成員:

負責人

南嘉寺住持——色拉傑扎倉充拓仁波切

編輯主顧問

博士朗日巴圖登錦巴

編輯顧問

色拉昧扎倉仰丁仁波切

洛色林扎倉格西圖滇悲桑

南嘉寺比丘圖滇揚佩

《總集》編輯者

甘丹東頂扎倉格西強區桑杰

哲蚌洛色林扎倉格西朗望桑杰

甘丹北頂扎倉格西紀薩重千轉世

哲蚌多門扎倉格西洛桑開卻

Details

Review

0 ratings

1 stars

0%

2 stars

0%

3 stars

0%

4 stars

0%

5 stars

0%

Write a review

Product review was disabled