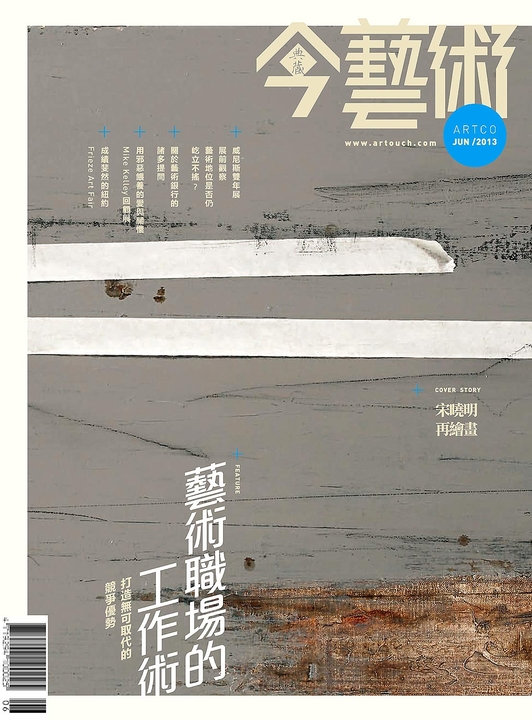

《今藝術》249期:藝術職場的工作術

內容簡介

【本期主題:藝術職場的工作術】

繼去年推出頗受好評的「藝術畢業生生存指南」專輯,時值畢業季節,本刊同仁於本月的專輯再接再厲推出「藝術職場的工作術」,此次放寬「使用年齡限制」,歡迎有志加入藝術圈工作的朋友們,都能從14 位認真且在藝術職場發光發亮的達人身上,一探為何能於各自領域擁有一片天地之緣故,也期待在大家下定決心踏入藝術職場同時,能藉此提供可防範的提醒,把自己準備好,更易進入狀況、得心應手。

[ 今專欄和建築大師—隈研吾的對話 ]

[ 特別報導從「沒有德國人的德國名單」說起:雙年展的國籍問題 ]

[ 專題。人物聚焦秦雅君:一個展覽從來不僅僅是展覽現場可見的一切! ]

[ 專題。專業實踐吳慧芳:藝術行政需要十項全能! ]

[ 藝術銀行論壇七千萬上路—從文化部的藝術銀行談起 ]

更豐富的藝術訊息請見

典藏藝術家庭官方網站

http://www.artouch.com/

繼去年推出頗受好評的「藝術畢業生生存指南」專輯,時值畢業季節,本刊同仁於本月的專輯再接再厲推出「藝術職場的工作術」,此次放寬「使用年齡限制」,歡迎有志加入藝術圈工作的朋友們,都能從14 位認真且在藝術職場發光發亮的達人身上,一探為何能於各自領域擁有一片天地之緣故,也期待在大家下定決心踏入藝術職場同時,能藉此提供可防範的提醒,把自己準備好,更易進入狀況、得心應手。

[ 今專欄和建築大師—隈研吾的對話 ]

[ 特別報導從「沒有德國人的德國名單」說起:雙年展的國籍問題 ]

[ 專題。人物聚焦秦雅君:一個展覽從來不僅僅是展覽現場可見的一切! ]

[ 專題。專業實踐吳慧芳:藝術行政需要十項全能! ]

[ 藝術銀行論壇七千萬上路—從文化部的藝術銀行談起 ]

更豐富的藝術訊息請見

典藏藝術家庭官方網站

http://www.artouch.com/

章節目錄

編輯手記

64 藝術圈的資源∣高子衿

今專欄

66 與社會交往的藝術|黃孫權

68 拿熱臉貼文化名牌∣吳金桃

70 和建築大師—隈研吾的對話│野島剛

國際視野

72 artpress │林心如

焦點新聞

74 新聞集錦 國際.中國.台灣

82 第11 屆台新藝術獎得主出爐│張玉音、高子衿

特別報導

86 從「沒有德國人的德國名單」說起:雙年展的國籍問題│李立鈞

88 中國人在威尼斯│陳璽安

90 專訪展覽史學者傑宏.葛林森斯坦—威尼斯雙年展的演變及其他│(訪問翻譯)林心如

專題

94 藝術職場的工作術

-人物聚焦

96 秦雅君:一個展覽從來不僅僅是展覽現場可見的一切!|吳樹安

99 沒出息同棲生活—張立人、陳敬元、吳其育|陳湘汶

102 蘇珀琪:把每次機會都用在自己的資源上│高子衿

104 李威儀:我們在意的不只是影像本身|林怡秀

106 懋:展覽就是「真實」的前線|張玉音

108 陳又維 1/250 秒的體溫|林怡秀

-專業實踐

110 黃其玟:互信的「眉角」不是與生俱來,而是習得的│(採訪整理)張玉音

112 王聖閎:藝評應該是一件可以給出幸福感的事情│(採訪整理)吳樹安

114 吳慧芳:藝術行政需要十項全能!│賴依欣

-職人態度

116 對的時機,實踐的交叉狀態—胡朝聖× 豪華朗機工談何尋資源│(採訪)高子衿、張玉音/(整理)孫孟巧、張玉音

深度評論

120 身軀背後的生死絮語 關於「米開朗基羅的當代對話」展│陳泰松

124 論周育正近期的一些提案│陳璽安

封面故事

126 宋曉明—當代繪畫的再次契機|傅運衡

128 自在於山水,自得於畫境—談王南雄的水墨畫│洪文慶

藝術銀行論壇

132 七千萬上路—從文化部的藝術銀行談起│高子衿

134 公共收藏與藝術市場—藝術銀行的「雙軌」意義|吳介祥

136 另一種文化外交的實踐—從英國的政府收藏談台灣藝術銀行的挑戰│黃心蓉

138 爭議未平,政策先行?—關於藝術銀行的諸提問│(整理)吳樹安

藝壇注目

144 用邪惡餵養的愛與關懷—壞男孩麥克.凱利回顧展│王馨梨

148 找尋藝術與生命裡的「LOVE」—森美術館十週年紀念展│東方輝

藝點觀察

152 博物館的「米」粉事件—論博物館收藏與特展的純度|連俐俐

156 紐約斐列茲藝術博覽會—「你是特地來的嗎?」|馬元中

160 馬來西亞檳城獨立空間—冉阿末畫廊|陳依秋

跨界視野

162 怎樣看見搖滾樂(十一)│顏峻

164 趙德胤—走在探索真實的影像歧路上│鄭文琦

展覽直擊

168 展覽現場傳真 中國.台灣

展覽選介

197 傳藝一甲子—前輩藝術家特展|劉天球

198 生活美學的書寫:在宜蘭巧遇漢寶德—建築.藝術.生活美學|潘示番

展覽快訊

200 展覽月報∣編輯部

64 藝術圈的資源∣高子衿

今專欄

66 與社會交往的藝術|黃孫權

68 拿熱臉貼文化名牌∣吳金桃

70 和建築大師—隈研吾的對話│野島剛

國際視野

72 artpress │林心如

焦點新聞

74 新聞集錦 國際.中國.台灣

82 第11 屆台新藝術獎得主出爐│張玉音、高子衿

特別報導

86 從「沒有德國人的德國名單」說起:雙年展的國籍問題│李立鈞

88 中國人在威尼斯│陳璽安

90 專訪展覽史學者傑宏.葛林森斯坦—威尼斯雙年展的演變及其他│(訪問翻譯)林心如

專題

94 藝術職場的工作術

-人物聚焦

96 秦雅君:一個展覽從來不僅僅是展覽現場可見的一切!|吳樹安

99 沒出息同棲生活—張立人、陳敬元、吳其育|陳湘汶

102 蘇珀琪:把每次機會都用在自己的資源上│高子衿

104 李威儀:我們在意的不只是影像本身|林怡秀

106 懋:展覽就是「真實」的前線|張玉音

108 陳又維 1/250 秒的體溫|林怡秀

-專業實踐

110 黃其玟:互信的「眉角」不是與生俱來,而是習得的│(採訪整理)張玉音

112 王聖閎:藝評應該是一件可以給出幸福感的事情│(採訪整理)吳樹安

114 吳慧芳:藝術行政需要十項全能!│賴依欣

-職人態度

116 對的時機,實踐的交叉狀態—胡朝聖× 豪華朗機工談何尋資源│(採訪)高子衿、張玉音/(整理)孫孟巧、張玉音

深度評論

120 身軀背後的生死絮語 關於「米開朗基羅的當代對話」展│陳泰松

124 論周育正近期的一些提案│陳璽安

封面故事

126 宋曉明—當代繪畫的再次契機|傅運衡

128 自在於山水,自得於畫境—談王南雄的水墨畫│洪文慶

藝術銀行論壇

132 七千萬上路—從文化部的藝術銀行談起│高子衿

134 公共收藏與藝術市場—藝術銀行的「雙軌」意義|吳介祥

136 另一種文化外交的實踐—從英國的政府收藏談台灣藝術銀行的挑戰│黃心蓉

138 爭議未平,政策先行?—關於藝術銀行的諸提問│(整理)吳樹安

藝壇注目

144 用邪惡餵養的愛與關懷—壞男孩麥克.凱利回顧展│王馨梨

148 找尋藝術與生命裡的「LOVE」—森美術館十週年紀念展│東方輝

藝點觀察

152 博物館的「米」粉事件—論博物館收藏與特展的純度|連俐俐

156 紐約斐列茲藝術博覽會—「你是特地來的嗎?」|馬元中

160 馬來西亞檳城獨立空間—冉阿末畫廊|陳依秋

跨界視野

162 怎樣看見搖滾樂(十一)│顏峻

164 趙德胤—走在探索真實的影像歧路上│鄭文琦

展覽直擊

168 展覽現場傳真 中國.台灣

展覽選介

197 傳藝一甲子—前輩藝術家特展|劉天球

198 生活美學的書寫:在宜蘭巧遇漢寶德—建築.藝術.生活美學|潘示番

展覽快訊

200 展覽月報∣編輯部

看更多

收起來

編輯手記

64 藝術圈的資源∣高子衿

今專欄

66 與社會交往的藝術|黃孫權

68 拿熱臉貼文化名牌∣吳金桃

70 和建築大師—隈研吾的對話│野島剛

國際視野

72 artpress │林心如

焦點新聞

74 新聞集錦 國際.中國.台灣

82 第11 屆台新藝術獎得主出爐│張玉音、高子衿

特別報導

86 從「沒有德國人的德國名單」說起:雙年展的國籍問題│李立鈞

88 中國人在威尼斯│陳璽安

90 專訪展覽史學者傑宏.葛林森斯坦—威尼斯雙年展的演變及其他│(訪問翻譯)林心如

專題

94 藝術職場的工作術

-人物聚焦

96 秦雅君:一個展覽從來不僅僅是展覽現場可見的一切!|吳樹安

99 沒出息同棲生活—張立人、陳敬元、吳其育|陳湘汶

102 蘇珀琪:把每次機會都用在自己的資源上│高子衿

104 李威儀:我們在意的不只是影像本身|林怡秀

106 懋:展覽就是「真實」的前線|張玉音

108 陳又維 1/250 秒的體溫|林怡秀

-專業實踐

110 黃其玟:互信的「眉角」不是與生俱來,而是習得的│(採訪整理)張玉音

112 王聖閎:藝評應該是一件可以給出幸福感的事情│(採訪整理)吳樹安

114 吳慧芳:藝術行政需要十項全能!│賴依欣

-職人態度

116 對的時機,實踐的交叉狀態—胡朝聖× 豪華朗機工談何尋資源│(採訪)高子衿、張玉音/(整理)孫孟巧、張玉音

深度評論

120 身軀背後的生死絮語 關於「米開朗基羅的當代對話」展│陳泰松

124 論周育正近期的一些提案│陳璽安

封面故事

126 宋曉明—當代繪畫的再次契機|傅運衡

128 自在於山水,自得於畫境—談王南雄的水墨畫│洪文慶

藝術銀行論壇

132 七千萬上路—從文化部的藝術銀行談起│高子衿

134 公共收藏與藝術市場—藝術銀行的「雙軌」意義|吳介祥

136 另一種文化外交的實踐—從英國的政府收藏談台灣藝術銀行的挑戰│黃心蓉

138 爭議未平,政策先行?—關於藝術銀行的諸提問│(整理)吳樹安

藝壇注目

144 用邪惡餵養的愛與關懷—壞男孩麥克.凱利回顧展│王馨梨

148 找尋藝術與生命裡的「LOVE」—森美術館十週年紀念展│東方輝

藝點觀察

152 博物館的「米」粉事件—論博物館收藏與特展的純度|連俐俐

156 紐約斐列茲藝術博覽會—「你是特地來的嗎?」|馬元中

160 馬來西亞檳城獨立空間—冉阿末畫廊|陳依秋

跨界視野

162 怎樣看見搖滾樂(十一)│顏峻

164 趙德胤—走在探索真實的影像歧路上│鄭文琦

展覽直擊

168 展覽現場傳真 中國.台灣

展覽選介

197 傳藝一甲子—前輩藝術家特展|劉天球

198 生活美學的書寫:在宜蘭巧遇漢寶德—建築.藝術.生活美學|潘示番

展覽快訊

200 展覽月報∣編輯部

64 藝術圈的資源∣高子衿

今專欄

66 與社會交往的藝術|黃孫權

68 拿熱臉貼文化名牌∣吳金桃

70 和建築大師—隈研吾的對話│野島剛

國際視野

72 artpress │林心如

焦點新聞

74 新聞集錦 國際.中國.台灣

82 第11 屆台新藝術獎得主出爐│張玉音、高子衿

特別報導

86 從「沒有德國人的德國名單」說起:雙年展的國籍問題│李立鈞

88 中國人在威尼斯│陳璽安

90 專訪展覽史學者傑宏.葛林森斯坦—威尼斯雙年展的演變及其他│(訪問翻譯)林心如

專題

94 藝術職場的工作術

-人物聚焦

96 秦雅君:一個展覽從來不僅僅是展覽現場可見的一切!|吳樹安

99 沒出息同棲生活—張立人、陳敬元、吳其育|陳湘汶

102 蘇珀琪:把每次機會都用在自己的資源上│高子衿

104 李威儀:我們在意的不只是影像本身|林怡秀

106 懋:展覽就是「真實」的前線|張玉音

108 陳又維 1/250 秒的體溫|林怡秀

-專業實踐

110 黃其玟:互信的「眉角」不是與生俱來,而是習得的│(採訪整理)張玉音

112 王聖閎:藝評應該是一件可以給出幸福感的事情│(採訪整理)吳樹安

114 吳慧芳:藝術行政需要十項全能!│賴依欣

-職人態度

116 對的時機,實踐的交叉狀態—胡朝聖× 豪華朗機工談何尋資源│(採訪)高子衿、張玉音/(整理)孫孟巧、張玉音

深度評論

120 身軀背後的生死絮語 關於「米開朗基羅的當代對話」展│陳泰松

124 論周育正近期的一些提案│陳璽安

封面故事

126 宋曉明—當代繪畫的再次契機|傅運衡

128 自在於山水,自得於畫境—談王南雄的水墨畫│洪文慶

藝術銀行論壇

132 七千萬上路—從文化部的藝術銀行談起│高子衿

134 公共收藏與藝術市場—藝術銀行的「雙軌」意義|吳介祥

136 另一種文化外交的實踐—從英國的政府收藏談台灣藝術銀行的挑戰│黃心蓉

138 爭議未平,政策先行?—關於藝術銀行的諸提問│(整理)吳樹安

藝壇注目

144 用邪惡餵養的愛與關懷—壞男孩麥克.凱利回顧展│王馨梨

148 找尋藝術與生命裡的「LOVE」—森美術館十週年紀念展│東方輝

藝點觀察

152 博物館的「米」粉事件—論博物館收藏與特展的純度|連俐俐

156 紐約斐列茲藝術博覽會—「你是特地來的嗎?」|馬元中

160 馬來西亞檳城獨立空間—冉阿末畫廊|陳依秋

跨界視野

162 怎樣看見搖滾樂(十一)│顏峻

164 趙德胤—走在探索真實的影像歧路上│鄭文琦

展覽直擊

168 展覽現場傳真 中國.台灣

展覽選介

197 傳藝一甲子—前輩藝術家特展|劉天球

198 生活美學的書寫:在宜蘭巧遇漢寶德—建築.藝術.生活美學|潘示番

展覽快訊

200 展覽月報∣編輯部

您可能會喜歡

<

>

同類型熱門書藉

-

500輯 - 第042期

作者: 聯合報系 -

《今藝術》247期...

作者: 典藏藝術家庭 -

典藏古美術 387...

作者: 典藏藝術家庭 -

今藝術&投資 387...

作者: 典藏藝術家庭 -

典藏古美術 386...

作者: 典藏藝術家庭

今藝術 2013/8月號

今藝術 2013/8月號 《今藝術》250期:第55 屆威尼斯雙年展完整報導

《今藝術》250期:第55 屆威尼斯雙年展完整報導 《今藝術》248期:當代水墨

《今藝術》248期:當代水墨 《今藝術》247期:歐洲重要嗎?

《今藝術》247期:歐洲重要嗎? 《今藝術》246期:替代空間群像

《今藝術》246期:替代空間群像 《今藝術》245期:美術館的潛在經濟力

《今藝術》245期:美術館的潛在經濟力