2021/09/03

Language

Traditional Chinese

File format

EPUB fixed layout (6MB), fit in large screen and Pubook

Pages

367

ISBN

9789860777376

Series

MARK

Hot topics

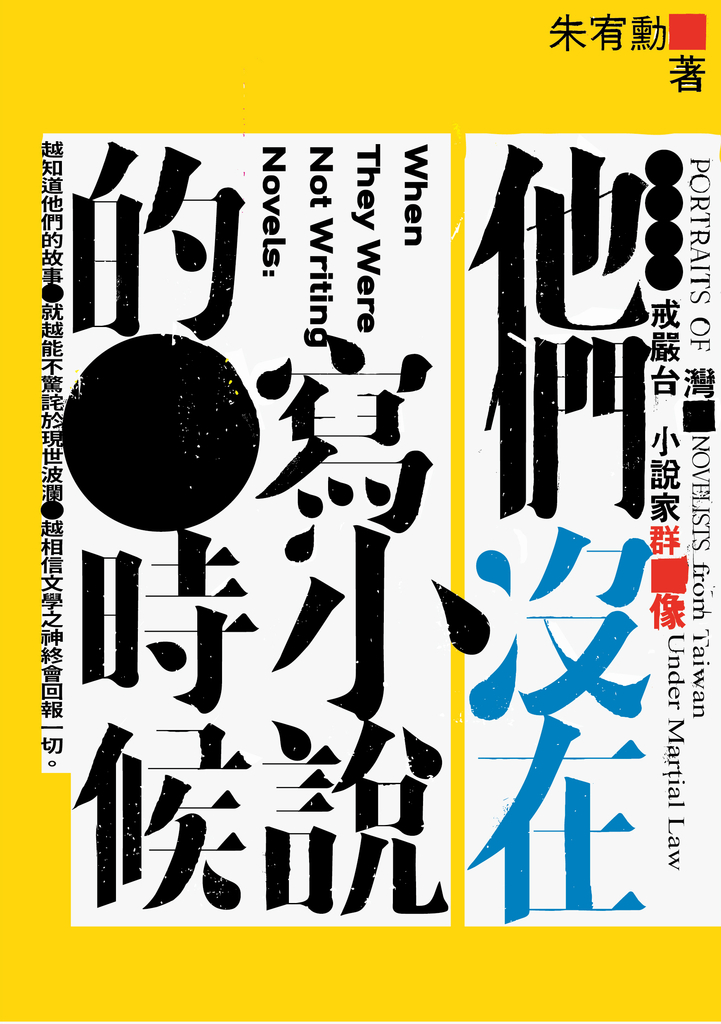

在戒嚴時代,他一個人扭轉了台灣文學史——鍾肇政的本土派奮鬥

張亦絢(作家)

盛浩偉(作家)

黃崇凱(作家)

黃震南(藏書家、活水來冊房主人)

楊翠(東華大學華文文學系教授)

推薦

越知道他們的故事,就越能不驚詫於現世波瀾,越相信文學之神終會回報一切。

台灣文學被「發現」的歷程,就像是啟蒙時代的除魅,把各種蒙在文學上的遮蔽與限制去除,會看到台灣文學這一路走來,像是逐漸重新發現自己的優點而願意自我肯定的人們,把眼光從被誤導的他方移開,願意好好正視自己的優點與不足,建立適當的評價觀點,肯定自己並砥礪向前。文學是民族的精神,文學史是建立國族認同的歷程,文學史觀也許就是對自己國家靈魂的自信。

但我們有多了解自己的靈魂,我們能因為自己的文學產生多少自信?

這是朱宥勳給自己的命題,《他們沒在寫小說的時候:戒嚴台灣小說家群像》就是他回應這份命題的第一份答案。在本書裡他談了九位小說家的故事:鍾肇政、鍾理和、葉石濤、林海音、陳千武、聶華苓、郭松棻、陳映真、七等生,這些小說家都有傳世的作品,但他們在寫小說之外所做的事,更是影響了往後的文學發展。這是以獨特觀點切入的文學故事,不談作品分析,著重在創作者必須面對的許多在創作之外的「戰場」,而他們沒在寫小說的時候所做的事,大格局地影響了往後的台灣文學。

他寫鍾肇政在創作之外,努力讓跨越語言斷層的本省籍作家,在幾乎被外省作家占去的報章版面中露出頭角,他永遠不只想到自己的創作,還去鼓勵並幫忙其他作家;

寫鍾理和怎麼在孱弱身軀與文學理想中奮戰,還要面對政治漠視的摧殘,成為了台灣文學艱苦與奮鬥的象徵;

寫葉石濤從小說轉戰評論,為不被正視的同代台灣作家作品,爭取評價與定位,鼓勵作家創作,為未來的台灣文學擘畫布局;

寫林海音努力平衡省籍、語言、性別與政治,讓更多不同於官方主流的優秀作家有發表空間,培養更多優秀的創作者;

寫陳千武怎麼勇敢挑戰殖民者的霸氣,睥睨日本或國民政府設下的阻礙,永遠用超越殖民者的霸氣一較高下;

寫聶華苓的故事架構更是龐大,彷彿一幅冷戰時代的全球文化攻防戰略圖,人們的情感夢想與政治攻防錯落其間;

寫郭松棻投身保釣運動因而無法返鄉,而他的作品卻寫出了多少台灣人都未曾看過的台灣;

寫陳映真這台灣文學史上最令人心情複雜的作家,爬梳出戒嚴體制下人道主義理想青年複雜的抉擇;

寫七等生奮力將自己變成一件堅持藝術的大作品,不管其他人都已經轉向。

這些故事凝練出小說家們畢生的苦心與執著,這些故事也向我們展現台灣文學如何努力找到自己的路,說自己的故事。這些故事一方面帶我們回到當時的時空背景,還原小說家們創作時面對的困境;另一方面也是以朱宥勳的觀點來建構台灣文學史,特別是在政治壓力滿點之下的戒嚴台灣文學史。

本書〈後記〉裡所表露的,應該是最適合來說明這些小說家之於台灣的意義,以及為什麼要說他們的故事:

每次想到鍾肇政,我就會問自己:如果他都沒有放棄了,你有什麼卻步的理由?

我能像鍾理和一樣,堅持寫到不能再寫為止嗎?

我有沒有葉石濤的堅忍,能等到冰封雪融的一刻?

我有林海音的耐心與細緻,能為了更遠大的目標而調和眾人嗎?

我是否能跟陳千武一樣,擁有無可摧折的自信?

聶華苓的格局與敏銳,郭松棻的深思與內省,陳映真與七等生看似相反卻猶如鏡像的執著⋯⋯

我不想說一些「典型在夙昔」之類的老頭修辭,但我確實感激他們,在很多猶疑時刻為我照亮眼前路。

我越知道他們的故事,就彷彿越能不驚詫於現世波瀾,越相信文學之神終會回報一切。

如果這本書的讀者,也能分到一絲一毫類似的力量,就再值得不過了。

Details

Review

0 ratings

1 stars

0%

2 stars

0%

3 stars

0%

4 stars

0%

5 stars

0%

Write a review

Product review was disabled