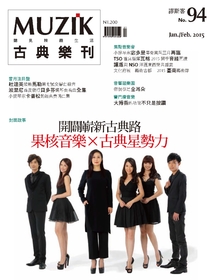

MUZIK古典樂刊 NO.94

內容簡介

【本期當月音樂家】

巴洛克舞曲大帝國--音樂超會跳舞的時代

「舞蹈的起源幾乎等同於人類的開始;舞蹈就像愛情那麼古老。」古羅馬哲人琉善(Lucian of Samosata)如是說。舞蹈涉及了人類的宗教活動、求愛的方式、社交的手段,以及運動、消遣、藝術,因此無論古今中外,都有無數人熱衷於跳舞。當我們凝視著北非塔西利高原(Tassili n’Ajjer)新石器時期岩壁畫中,宛如馬蒂斯抽象畫風的「舞蹈群像」時,我們似乎聽得到史前古老的音樂──舞蹈可說是與音樂並存的,即使沒有音樂伴奏的舞蹈,它本身仍洋溢著節奏性與韻律感。

在充滿舞蹈與音樂互動的人類歷史中,有一個時代,它的舞蹈活動非常繁盛,它的音樂與舞蹈達到水乳交融的境界,當時的許多作曲家們譜寫的音樂幾乎都會跳舞,那個時代被日後的藝術家們稱為「巴洛克時期」。然而巴洛克舞樂交融的盛況,並非突然間形成的,因此筆者必須從先前的中世紀、文藝復興開始談起。

阿勒曼德舞曲

阿勒曼德「舞如其名」,原是中日耳曼地區一種常見的舞蹈,但該區並未留下描述這種舞步的文獻,今日所知關於這種舞蹈的一切,如同它現在的名字一樣,都是從法國和英國的紀錄中整理出來的。

法國十六世紀的舞蹈大師阿爾波(Thoinot Arbeau)記述阿勒曼德是德國古代的世俗舞蹈、一種簡單的雙人進場舞,步法不斷重複:先向前或向後移三步,然後加上一個單腳懸空姿勢,十六世紀後期到十七世紀初,又發展出許多不同的形式與變化。

夏康舞曲

夏康原是中南美洲墨西哥一帶的舞曲,在歐洲第一波地理大發現後,這些地區成為西班牙殖民地,音樂也在十六世紀隨之傳入西班牙,「夏康」之名據現有資料指出,應是來自巴斯克語(巴斯克位於西國北部,與法國交界處)之chucun,意近英文的pretty。

吉格舞曲

吉格舞曲原先是一種流傳於十五世紀英國的民俗舞蹈,通常搭配著輕快、流暢而精神充沛的音樂。十六世紀末至十七世紀初莎士比亞的喜劇《無事生非》(Much Ado About Nothing)當中,還有一段關於吉格舞的描繪:「這種舞蹈熱情、急促、充滿幻想,就像是蘇格蘭的吉格舞。」

布雷舞曲

和嘉禾舞曲同樣具有法國血統的布雷舞曲,在音樂上有不少類似之處,但大抵來說,布雷舞曲比嘉禾舞曲要來得更快速、更順暢。布雷舞曲發源自十六世紀法國中部的奧文尼(Auvergne)與西班牙北部的比斯開(Biscay),是一種舞步輕快而愉悅的鄉村舞蹈。據說最早的布雷舞曲是要圍繞著營火而跳,因此Bourree又有「成捆的樹枝」之義。

小步舞曲

小步舞曲是一六五○年~一七五○年間盛行於貴族圈的雙人舞,也是巴洛克舞曲中最為人所知的種類,直到古典時期都相當受到作曲家的歡迎;它的字源來自法文的「Menu」,代表小的、苗條的,相較於當時大多數舞蹈誇張的步伐與動作,小步舞曲是一種步伐很小且優雅的三拍子舞蹈。它的起源眾說紛紜,比較可信的說法是由十七世紀中期法國普瓦圖(Poitou)地區的勃浪舞(Branle)步伐變小、變慢且更注重禮儀,演變而成的舞蹈,由作曲家盧利(Jean-Baptiste Lully,1632~1687)及法王路易十四的宮廷舞者帶入宮中,經由路易十四的提倡在宮廷中快速傳開。通常在舞會進行時,舞池中央只有一對舞者面對面的跳舞,其餘舞者或觀眾會在旁圍觀至中央舞者跳完,才換下一對,舞步皆由右腳開始。

巴望舞曲

「巴望」被放在「巴洛克舞曲」當中,以時代來說稍微晚了一點,它真正興盛的時期,其實是在十六、十七世紀的文藝復興時期,但由於十九世紀晚期後,作曲家十分喜愛重新使用「巴望」這樣的形式作曲,讓他的名聲比起前述許多舞曲更加響亮,因此也入選了本次的「舞曲大帝國」,帶領大家認識「巴望」究竟是個什麼樣的舞曲。

由於歷史悠久,「巴望」的來源也難以考究,目前最可信的說法,是此舞來自於義大利帕多瓦(Padova)市,原本是流行於當地宮廷內的舞蹈,後來傳播至歐洲各地,「巴望」一字也從「帕多瓦」發展而來。另外一種說法,則是中文常見「巴望」的另一種翻譯:「孔雀舞曲」,此說法源自於西班牙文的孔雀「Pavon」一字,指的是跳巴望舞時,人群會排成一條長列,就像孔雀收起的尾巴一樣。普遍來說,以義大利起源的說法較為可信,「Pavane」一字也較適合譯為「巴望」而非「孔雀」。

波蘭舞曲

波蘭舞曲起源於十六世紀的波蘭民間,是一種伴隨歌唱的民俗舞曲。嚴格說來,它在早期並不算是一種舞蹈,只能說是個列隊行進的遊行儀式,大約在一八五八年的時候,由波蘭舞蹈的音樂演變而成。波蘭舞曲成形之初就是一種士兵行進的舞曲,據說是被用作老戰士勝利的進行曲,當時女性是不會加入的,直到一六四五年後,才逐漸演變成端莊的儀式用雙人的舞蹈。

庫朗舞曲

庫朗舞原是一種社交舞蹈,早在文藝復興時期就流傳於民間,字根源自拉丁文的「curro」,法文的原意有「奔跑」、「流動」之意;在十六世紀演變為宮廷的雙人舞蹈,是法國宮廷舞中速度最慢的一種,莊嚴而緩慢,風靡於十六世紀以來的上流社會長達兩百餘年──特別是法國與英國的舞廳。據說它的起源是來自義大利的民間舞蹈一種小跑的舞步,在早期宮廷舞的形式中,庫朗通常在三對舞者的求愛啞劇之前進行,包含許多小的前後移動的碎步,伴隨莊嚴的滑步等,在十七世紀時獨立成曲。

嘉禾舞曲

嘉禾舞曲原本是法國東南部多菲內(Dauphine)地區的居民嘉禾族(Gavots, Pays de Gap)一種沒有太多變化的農民舞蹈,在一五八○~一七九○年間融合了法國布列塔尼(Bretagne)地區不同的民間歌謠與舞蹈並逐漸傳開,成為風行於十六至十八世紀的宮廷舞蹈。和小步舞曲一樣受到勃浪舞的影響,嘉禾舞曲也是一種群體的舞蹈,延續了勃浪舞輕快的滑點步與田園式的曲風,可由雙人或多對舞者排成列或圍繞成圈共舞。

薩拉邦德舞曲

薩拉邦德的起源眾說紛紜,據說十二世紀西班牙就已經有類似的舞蹈存在了,但起源應該是來自於阿拉伯地區,因此「薩拉邦德」一字的來源,也有許多說法,一說舞者在演出時所戴的環狀頭飾「Sarband」,另一說則是來自於瓜地馬拉的一種笛子類樂器「Zarabanda」,至今尚未有定論。

【本期封面故事】

開闢嶄新古典路 果核音樂╳古典星勢力 跨界出擊!

對於經常跑音樂廳的樂迷來說,大概會發現除了長久於台灣耕耘音樂市場的老牌經紀公司外,近幾年來,有越來越多的新興音樂經紀公司成立,也讓台灣的音樂舞台更加熱鬧。不過進一步了解這些音樂經紀公司的節目,會發現多半還是以引介外國音樂家為主,真正以經紀「台灣音樂家」做為出發點的公司,少之又少──直到去年十一月,由知名音樂製作人鍾興民與黃韻玲成立的果核音樂,旗下的「古典事業部」在唱片市場推出了「《貳 > 4》劉思捷首張二胡演奏專輯」,正式跨足古典音樂領域,由長期在流行音樂耕耘的製作人操刀,也使得這張專輯不論從包裝、行銷到演出安排,都與一般習慣的「國內音樂家專輯」很不一樣,也造成了非常大的市場迴響,首刷在一個多月內就全數售完!如此亮眼的成績,僅是果核音樂「古典事業部」的第一步,二○一五年,旗下的新生代音樂家們將輪流出擊,以「古典星勢力」,為台灣音樂市場開闢一條嶄新的道路!

巴洛克舞曲大帝國--音樂超會跳舞的時代

「舞蹈的起源幾乎等同於人類的開始;舞蹈就像愛情那麼古老。」古羅馬哲人琉善(Lucian of Samosata)如是說。舞蹈涉及了人類的宗教活動、求愛的方式、社交的手段,以及運動、消遣、藝術,因此無論古今中外,都有無數人熱衷於跳舞。當我們凝視著北非塔西利高原(Tassili n’Ajjer)新石器時期岩壁畫中,宛如馬蒂斯抽象畫風的「舞蹈群像」時,我們似乎聽得到史前古老的音樂──舞蹈可說是與音樂並存的,即使沒有音樂伴奏的舞蹈,它本身仍洋溢著節奏性與韻律感。

在充滿舞蹈與音樂互動的人類歷史中,有一個時代,它的舞蹈活動非常繁盛,它的音樂與舞蹈達到水乳交融的境界,當時的許多作曲家們譜寫的音樂幾乎都會跳舞,那個時代被日後的藝術家們稱為「巴洛克時期」。然而巴洛克舞樂交融的盛況,並非突然間形成的,因此筆者必須從先前的中世紀、文藝復興開始談起。

阿勒曼德舞曲

阿勒曼德「舞如其名」,原是中日耳曼地區一種常見的舞蹈,但該區並未留下描述這種舞步的文獻,今日所知關於這種舞蹈的一切,如同它現在的名字一樣,都是從法國和英國的紀錄中整理出來的。

法國十六世紀的舞蹈大師阿爾波(Thoinot Arbeau)記述阿勒曼德是德國古代的世俗舞蹈、一種簡單的雙人進場舞,步法不斷重複:先向前或向後移三步,然後加上一個單腳懸空姿勢,十六世紀後期到十七世紀初,又發展出許多不同的形式與變化。

夏康舞曲

夏康原是中南美洲墨西哥一帶的舞曲,在歐洲第一波地理大發現後,這些地區成為西班牙殖民地,音樂也在十六世紀隨之傳入西班牙,「夏康」之名據現有資料指出,應是來自巴斯克語(巴斯克位於西國北部,與法國交界處)之chucun,意近英文的pretty。

吉格舞曲

吉格舞曲原先是一種流傳於十五世紀英國的民俗舞蹈,通常搭配著輕快、流暢而精神充沛的音樂。十六世紀末至十七世紀初莎士比亞的喜劇《無事生非》(Much Ado About Nothing)當中,還有一段關於吉格舞的描繪:「這種舞蹈熱情、急促、充滿幻想,就像是蘇格蘭的吉格舞。」

布雷舞曲

和嘉禾舞曲同樣具有法國血統的布雷舞曲,在音樂上有不少類似之處,但大抵來說,布雷舞曲比嘉禾舞曲要來得更快速、更順暢。布雷舞曲發源自十六世紀法國中部的奧文尼(Auvergne)與西班牙北部的比斯開(Biscay),是一種舞步輕快而愉悅的鄉村舞蹈。據說最早的布雷舞曲是要圍繞著營火而跳,因此Bourree又有「成捆的樹枝」之義。

小步舞曲

小步舞曲是一六五○年~一七五○年間盛行於貴族圈的雙人舞,也是巴洛克舞曲中最為人所知的種類,直到古典時期都相當受到作曲家的歡迎;它的字源來自法文的「Menu」,代表小的、苗條的,相較於當時大多數舞蹈誇張的步伐與動作,小步舞曲是一種步伐很小且優雅的三拍子舞蹈。它的起源眾說紛紜,比較可信的說法是由十七世紀中期法國普瓦圖(Poitou)地區的勃浪舞(Branle)步伐變小、變慢且更注重禮儀,演變而成的舞蹈,由作曲家盧利(Jean-Baptiste Lully,1632~1687)及法王路易十四的宮廷舞者帶入宮中,經由路易十四的提倡在宮廷中快速傳開。通常在舞會進行時,舞池中央只有一對舞者面對面的跳舞,其餘舞者或觀眾會在旁圍觀至中央舞者跳完,才換下一對,舞步皆由右腳開始。

巴望舞曲

「巴望」被放在「巴洛克舞曲」當中,以時代來說稍微晚了一點,它真正興盛的時期,其實是在十六、十七世紀的文藝復興時期,但由於十九世紀晚期後,作曲家十分喜愛重新使用「巴望」這樣的形式作曲,讓他的名聲比起前述許多舞曲更加響亮,因此也入選了本次的「舞曲大帝國」,帶領大家認識「巴望」究竟是個什麼樣的舞曲。

由於歷史悠久,「巴望」的來源也難以考究,目前最可信的說法,是此舞來自於義大利帕多瓦(Padova)市,原本是流行於當地宮廷內的舞蹈,後來傳播至歐洲各地,「巴望」一字也從「帕多瓦」發展而來。另外一種說法,則是中文常見「巴望」的另一種翻譯:「孔雀舞曲」,此說法源自於西班牙文的孔雀「Pavon」一字,指的是跳巴望舞時,人群會排成一條長列,就像孔雀收起的尾巴一樣。普遍來說,以義大利起源的說法較為可信,「Pavane」一字也較適合譯為「巴望」而非「孔雀」。

波蘭舞曲

波蘭舞曲起源於十六世紀的波蘭民間,是一種伴隨歌唱的民俗舞曲。嚴格說來,它在早期並不算是一種舞蹈,只能說是個列隊行進的遊行儀式,大約在一八五八年的時候,由波蘭舞蹈的音樂演變而成。波蘭舞曲成形之初就是一種士兵行進的舞曲,據說是被用作老戰士勝利的進行曲,當時女性是不會加入的,直到一六四五年後,才逐漸演變成端莊的儀式用雙人的舞蹈。

庫朗舞曲

庫朗舞原是一種社交舞蹈,早在文藝復興時期就流傳於民間,字根源自拉丁文的「curro」,法文的原意有「奔跑」、「流動」之意;在十六世紀演變為宮廷的雙人舞蹈,是法國宮廷舞中速度最慢的一種,莊嚴而緩慢,風靡於十六世紀以來的上流社會長達兩百餘年──特別是法國與英國的舞廳。據說它的起源是來自義大利的民間舞蹈一種小跑的舞步,在早期宮廷舞的形式中,庫朗通常在三對舞者的求愛啞劇之前進行,包含許多小的前後移動的碎步,伴隨莊嚴的滑步等,在十七世紀時獨立成曲。

嘉禾舞曲

嘉禾舞曲原本是法國東南部多菲內(Dauphine)地區的居民嘉禾族(Gavots, Pays de Gap)一種沒有太多變化的農民舞蹈,在一五八○~一七九○年間融合了法國布列塔尼(Bretagne)地區不同的民間歌謠與舞蹈並逐漸傳開,成為風行於十六至十八世紀的宮廷舞蹈。和小步舞曲一樣受到勃浪舞的影響,嘉禾舞曲也是一種群體的舞蹈,延續了勃浪舞輕快的滑點步與田園式的曲風,可由雙人或多對舞者排成列或圍繞成圈共舞。

薩拉邦德舞曲

薩拉邦德的起源眾說紛紜,據說十二世紀西班牙就已經有類似的舞蹈存在了,但起源應該是來自於阿拉伯地區,因此「薩拉邦德」一字的來源,也有許多說法,一說舞者在演出時所戴的環狀頭飾「Sarband」,另一說則是來自於瓜地馬拉的一種笛子類樂器「Zarabanda」,至今尚未有定論。

【本期封面故事】

開闢嶄新古典路 果核音樂╳古典星勢力 跨界出擊!

對於經常跑音樂廳的樂迷來說,大概會發現除了長久於台灣耕耘音樂市場的老牌經紀公司外,近幾年來,有越來越多的新興音樂經紀公司成立,也讓台灣的音樂舞台更加熱鬧。不過進一步了解這些音樂經紀公司的節目,會發現多半還是以引介外國音樂家為主,真正以經紀「台灣音樂家」做為出發點的公司,少之又少──直到去年十一月,由知名音樂製作人鍾興民與黃韻玲成立的果核音樂,旗下的「古典事業部」在唱片市場推出了「《貳 > 4》劉思捷首張二胡演奏專輯」,正式跨足古典音樂領域,由長期在流行音樂耕耘的製作人操刀,也使得這張專輯不論從包裝、行銷到演出安排,都與一般習慣的「國內音樂家專輯」很不一樣,也造成了非常大的市場迴響,首刷在一個多月內就全數售完!如此亮眼的成績,僅是果核音樂「古典事業部」的第一步,二○一五年,旗下的新生代音樂家們將輪流出擊,以「古典星勢力」,為台灣音樂市場開闢一條嶄新的道路!

章節目錄

【MUZIK No. 94 閱讀焦點】

1. 特別報導: 超越文字的交會-傑洛姆.格朗戎首度抵台獨奏會

對台灣樂迷來說,格朗戎(Jerome Granjon)或許還是個有些陌生的名字;然而這位對獨奏、室內樂及教學都有相當熱誠,同時嚴格要求自己的法國鋼琴家演奏足跡早已遍及世界各地,也擁有相當高的評價。

自六歲開始學習鋼琴的格朗戎,因父母都是音樂的愛好者,從小就在音樂的薰陶中長大,尤其對鋼琴音樂中表現的各種可能深感興趣;在很小的年紀就聆聽了大量的古典音樂,從而萌生想成為鋼琴演奏家的念頭。十五歲那年,他進入了巴黎高等音樂院就讀,在音樂上已經有相當傑出的表現,也獲得音樂院中鋼琴及室內樂第一獎,常與世界各大樂團合作,之後更赴加拿大的班夫中心(Banff Centre)繼續學習

2. 音樂面對面: 熠熠光彩下的美麗與哀愁 丹尼爾.繆勒-修特 琴挑洛可可

是的,丹尼爾回來了!自二○一二年受呂紹嘉之邀來臺演出後,德國大提琴家丹尼爾.繆勒-修特(Daniel Muller-Schott)可說年年都會「回到」臺灣,為樂迷們獻上動人琴音。從華爾頓、德沃札克的大提琴協奏曲,到去年以巴赫與布瑞頓貫穿的獨奏會,繆勒-修特的細緻音色與優雅風範總是讓人印象深刻。本次他將和丹麥指揮家道斯加德(Thomas Dausgaard)指揮下的國家交響樂團(NSO),共同演繹柴科夫斯基《洛可可主題變奏曲》。這首看似充滿繽紛炫技的作品,其實也流露著深刻的美麗與哀愁;在重溫繆勒-修特的樂音魅力之前,不妨先隨著以下的對談,看看他和這首作品之間有著什麼樣的獨特體會與情感連結。

3. 音樂熱氣球: 翻轉,是正面的破壞!

愛樂者間流行一句話 「當你愛上布魯克納的音樂表示你老了」,為了試驗這句話,社大學員請我課程安排增加布魯克納音樂。最終選定音響效果大膽激進的「第九號交響曲」。結束後我問「能接受這音樂嗎?」普遍認為好聽,並且精神大為活化,尤其聽到第二樂章怪誕唐突的節奏,碰然作響的鼓聲與密集的銅管,不認為這是「老人」聽的音樂,聽眾若真的衰老,心臟壓力首當其衝,應該難以接受這樣的音樂聲響。

關於愛布魯克納等於「老了」一說,我的解釋不同,這位素有「上帝作曲家」之稱的作曲家,音樂莊嚴神聖、提供洗滌心靈的空間,一般來說,人不太會在年輕懵懂階段思索心靈,通常在經歷人生起伏,嚐過喜樂與悲痛後,才為尋求解脫與慰藉試圖敲叩心靈之門。因此會與布魯克納這類述說心靈的音樂起共鳴者,應該是熟年以上居多,具智慧與歷練之人,而非衰老者。

【編輯精選】

‧音樂面對面: 當巨石第十一次回到山腳 與薛西佛斯暫別--胡乃元專訪

‧雙響炮: 古樂演出市場遺憾(周凡夫)

1. 特別報導: 超越文字的交會-傑洛姆.格朗戎首度抵台獨奏會

對台灣樂迷來說,格朗戎(Jerome Granjon)或許還是個有些陌生的名字;然而這位對獨奏、室內樂及教學都有相當熱誠,同時嚴格要求自己的法國鋼琴家演奏足跡早已遍及世界各地,也擁有相當高的評價。

自六歲開始學習鋼琴的格朗戎,因父母都是音樂的愛好者,從小就在音樂的薰陶中長大,尤其對鋼琴音樂中表現的各種可能深感興趣;在很小的年紀就聆聽了大量的古典音樂,從而萌生想成為鋼琴演奏家的念頭。十五歲那年,他進入了巴黎高等音樂院就讀,在音樂上已經有相當傑出的表現,也獲得音樂院中鋼琴及室內樂第一獎,常與世界各大樂團合作,之後更赴加拿大的班夫中心(Banff Centre)繼續學習

2. 音樂面對面: 熠熠光彩下的美麗與哀愁 丹尼爾.繆勒-修特 琴挑洛可可

是的,丹尼爾回來了!自二○一二年受呂紹嘉之邀來臺演出後,德國大提琴家丹尼爾.繆勒-修特(Daniel Muller-Schott)可說年年都會「回到」臺灣,為樂迷們獻上動人琴音。從華爾頓、德沃札克的大提琴協奏曲,到去年以巴赫與布瑞頓貫穿的獨奏會,繆勒-修特的細緻音色與優雅風範總是讓人印象深刻。本次他將和丹麥指揮家道斯加德(Thomas Dausgaard)指揮下的國家交響樂團(NSO),共同演繹柴科夫斯基《洛可可主題變奏曲》。這首看似充滿繽紛炫技的作品,其實也流露著深刻的美麗與哀愁;在重溫繆勒-修特的樂音魅力之前,不妨先隨著以下的對談,看看他和這首作品之間有著什麼樣的獨特體會與情感連結。

3. 音樂熱氣球: 翻轉,是正面的破壞!

愛樂者間流行一句話 「當你愛上布魯克納的音樂表示你老了」,為了試驗這句話,社大學員請我課程安排增加布魯克納音樂。最終選定音響效果大膽激進的「第九號交響曲」。結束後我問「能接受這音樂嗎?」普遍認為好聽,並且精神大為活化,尤其聽到第二樂章怪誕唐突的節奏,碰然作響的鼓聲與密集的銅管,不認為這是「老人」聽的音樂,聽眾若真的衰老,心臟壓力首當其衝,應該難以接受這樣的音樂聲響。

關於愛布魯克納等於「老了」一說,我的解釋不同,這位素有「上帝作曲家」之稱的作曲家,音樂莊嚴神聖、提供洗滌心靈的空間,一般來說,人不太會在年輕懵懂階段思索心靈,通常在經歷人生起伏,嚐過喜樂與悲痛後,才為尋求解脫與慰藉試圖敲叩心靈之門。因此會與布魯克納這類述說心靈的音樂起共鳴者,應該是熟年以上居多,具智慧與歷練之人,而非衰老者。

【編輯精選】

‧音樂面對面: 當巨石第十一次回到山腳 與薛西佛斯暫別--胡乃元專訪

‧雙響炮: 古樂演出市場遺憾(周凡夫)

看更多

收起來

【MUZIK No. 94 閱讀焦點】

1. 特別報導: 超越文字的交會-傑洛姆.格朗戎首度抵台獨奏會

對台灣樂迷來說,格朗戎(Jerome Granjon)或許還是個有些陌生的名字;然而這位對獨奏、室內樂及教學都有相當熱誠,同時嚴格要求自己的法國鋼琴家演奏足跡早已遍及世界各地,也擁有相當高的評價。

自六歲開始學習鋼琴的格朗戎,因父母都是音樂的愛好者,從小就在音樂的薰陶中長大,尤其對鋼琴音樂中表現的各種可能深感興趣;在很小的年紀就聆聽了大量的古典音樂,從而萌生想成為鋼琴演奏家的念頭。十五歲那年,他進入了巴黎高等音樂院就讀,在音樂上已經有相當傑出的表現,也獲得音樂院中鋼琴及室內樂第一獎,常與世界各大樂團合作,之後更赴加拿大的班夫中心(Banff Centre)繼續學習

2. 音樂面對面: 熠熠光彩下的美麗與哀愁 丹尼爾.繆勒-修特 琴挑洛可可

是的,丹尼爾回來了!自二○一二年受呂紹嘉之邀來臺演出後,德國大提琴家丹尼爾.繆勒-修特(Daniel Muller-Schott)可說年年都會「回到」臺灣,為樂迷們獻上動人琴音。從華爾頓、德沃札克的大提琴協奏曲,到去年以巴赫與布瑞頓貫穿的獨奏會,繆勒-修特的細緻音色與優雅風範總是讓人印象深刻。本次他將和丹麥指揮家道斯加德(Thomas Dausgaard)指揮下的國家交響樂團(NSO),共同演繹柴科夫斯基《洛可可主題變奏曲》。這首看似充滿繽紛炫技的作品,其實也流露著深刻的美麗與哀愁;在重溫繆勒-修特的樂音魅力之前,不妨先隨著以下的對談,看看他和這首作品之間有著什麼樣的獨特體會與情感連結。

3. 音樂熱氣球: 翻轉,是正面的破壞!

愛樂者間流行一句話 「當你愛上布魯克納的音樂表示你老了」,為了試驗這句話,社大學員請我課程安排增加布魯克納音樂。最終選定音響效果大膽激進的「第九號交響曲」。結束後我問「能接受這音樂嗎?」普遍認為好聽,並且精神大為活化,尤其聽到第二樂章怪誕唐突的節奏,碰然作響的鼓聲與密集的銅管,不認為這是「老人」聽的音樂,聽眾若真的衰老,心臟壓力首當其衝,應該難以接受這樣的音樂聲響。

關於愛布魯克納等於「老了」一說,我的解釋不同,這位素有「上帝作曲家」之稱的作曲家,音樂莊嚴神聖、提供洗滌心靈的空間,一般來說,人不太會在年輕懵懂階段思索心靈,通常在經歷人生起伏,嚐過喜樂與悲痛後,才為尋求解脫與慰藉試圖敲叩心靈之門。因此會與布魯克納這類述說心靈的音樂起共鳴者,應該是熟年以上居多,具智慧與歷練之人,而非衰老者。

【編輯精選】

‧音樂面對面: 當巨石第十一次回到山腳 與薛西佛斯暫別--胡乃元專訪

‧雙響炮: 古樂演出市場遺憾(周凡夫)

1. 特別報導: 超越文字的交會-傑洛姆.格朗戎首度抵台獨奏會

對台灣樂迷來說,格朗戎(Jerome Granjon)或許還是個有些陌生的名字;然而這位對獨奏、室內樂及教學都有相當熱誠,同時嚴格要求自己的法國鋼琴家演奏足跡早已遍及世界各地,也擁有相當高的評價。

自六歲開始學習鋼琴的格朗戎,因父母都是音樂的愛好者,從小就在音樂的薰陶中長大,尤其對鋼琴音樂中表現的各種可能深感興趣;在很小的年紀就聆聽了大量的古典音樂,從而萌生想成為鋼琴演奏家的念頭。十五歲那年,他進入了巴黎高等音樂院就讀,在音樂上已經有相當傑出的表現,也獲得音樂院中鋼琴及室內樂第一獎,常與世界各大樂團合作,之後更赴加拿大的班夫中心(Banff Centre)繼續學習

2. 音樂面對面: 熠熠光彩下的美麗與哀愁 丹尼爾.繆勒-修特 琴挑洛可可

是的,丹尼爾回來了!自二○一二年受呂紹嘉之邀來臺演出後,德國大提琴家丹尼爾.繆勒-修特(Daniel Muller-Schott)可說年年都會「回到」臺灣,為樂迷們獻上動人琴音。從華爾頓、德沃札克的大提琴協奏曲,到去年以巴赫與布瑞頓貫穿的獨奏會,繆勒-修特的細緻音色與優雅風範總是讓人印象深刻。本次他將和丹麥指揮家道斯加德(Thomas Dausgaard)指揮下的國家交響樂團(NSO),共同演繹柴科夫斯基《洛可可主題變奏曲》。這首看似充滿繽紛炫技的作品,其實也流露著深刻的美麗與哀愁;在重溫繆勒-修特的樂音魅力之前,不妨先隨著以下的對談,看看他和這首作品之間有著什麼樣的獨特體會與情感連結。

3. 音樂熱氣球: 翻轉,是正面的破壞!

愛樂者間流行一句話 「當你愛上布魯克納的音樂表示你老了」,為了試驗這句話,社大學員請我課程安排增加布魯克納音樂。最終選定音響效果大膽激進的「第九號交響曲」。結束後我問「能接受這音樂嗎?」普遍認為好聽,並且精神大為活化,尤其聽到第二樂章怪誕唐突的節奏,碰然作響的鼓聲與密集的銅管,不認為這是「老人」聽的音樂,聽眾若真的衰老,心臟壓力首當其衝,應該難以接受這樣的音樂聲響。

關於愛布魯克納等於「老了」一說,我的解釋不同,這位素有「上帝作曲家」之稱的作曲家,音樂莊嚴神聖、提供洗滌心靈的空間,一般來說,人不太會在年輕懵懂階段思索心靈,通常在經歷人生起伏,嚐過喜樂與悲痛後,才為尋求解脫與慰藉試圖敲叩心靈之門。因此會與布魯克納這類述說心靈的音樂起共鳴者,應該是熟年以上居多,具智慧與歷練之人,而非衰老者。

【編輯精選】

‧音樂面對面: 當巨石第十一次回到山腳 與薛西佛斯暫別--胡乃元專訪

‧雙響炮: 古樂演出市場遺憾(周凡夫)

您可能會喜歡

<

>

同類型熱門書藉

-

小日子享生活誌 ...

作者: oneday -

新生活报 ( 4894...

作者: 生活杂志 -

新生活报 ( 4895...

作者: 生活杂志 -

酒訊雜誌5月號/2...

作者: 酒訊雜誌 -

小日子享生活誌 ...

作者: oneday

MUZIK古典樂刊 NO.95

MUZIK古典樂刊 NO.95 MUZIK古典樂刊 NO.93

MUZIK古典樂刊 NO.93 MUZIK古典樂刊 NO.92

MUZIK古典樂刊 NO.92 MUZIK古典樂刊 NO.91

MUZIK古典樂刊 NO.91 MUZIK古典樂刊 NO.90

MUZIK古典樂刊 NO.90 MUZIK古典樂刊 NO.89

MUZIK古典樂刊 NO.89